月別一覧

私が店長です

店長&スタッフ日記

1389件

あす、新しいオーナーの元にメトロゴン レプリカが旅立ちます。

今日は、梱包をしながら思いを巡らしました。

半年間、一生懸命に製作したこのレプリカが、新しいオーナーに気に入ってもらえると本当に嬉しいです。

また、良い音で鳴らせてもらえるとさらに嬉しいです。

明日、クロネコ家財引っ越し便で、運びます。クロネコの担当者の方も丁寧に梱包して頂けるのですが、巨体の割に

細い4本の足が心配で、念のために梱包しました。

次回作のメトロゴン (レプリカ)には、一部米松合板を使用します。

オリジナル メトロゴンは、パーティクルボードが主要材料ですが、次回作では、

より剛性が必要な箇所に米松合板を使用したいと考えて、材料調達を行っています。

オリジナリティを残しながら、強度確保したい箇所に最小限の米松合板を使用します。

使用する米松合版は、以下のものです。

裏面のスタンプです。

APAのマークは、アメリカン・エンジニアードウッド・アソシエーションの認定工場で

製造された合板という意味です。

A-Cは、サンドグレードで、表面がA級のサンドかけされた表面で、裏面はC級の

サンドかけされた表面を持つ合板という意味です。

従って、こちらは、裏面ですからC級になります。

また、GROUP1は、米松(ダグラスファー)を材料として使用した合板という意味です。

EXTERIOR は、耐水性の接着剤を使用しているので、屋外の使用にも耐えられるという意味です。

その他、何処の工場で、何時製造されたものか等の情報が表示されています。

こちらは、表面ですのでA級です。節は、ごく少ないですが、有ります。その節は、

切り取られていて、目立たないように補修されています。

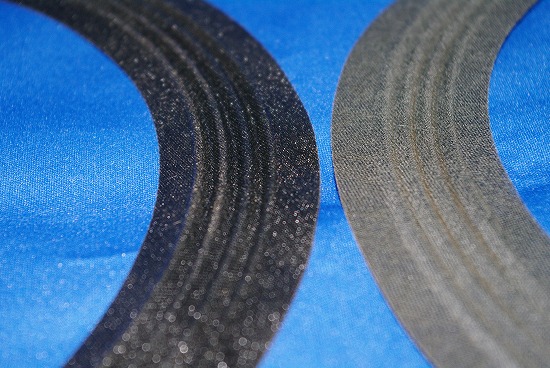

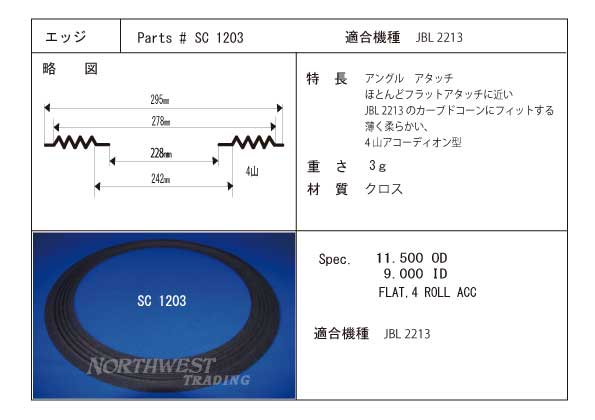

今月入荷分のJBL 30センチ用クロスエッジ”SC1203” の仕様が変更 になりましたので、お知らせいたします。

これまでの製造ロット分は、ダンプ剤が塗布されていませんでしたが、今回入荷分から、ダンプ剤が塗布されています。

価格は、従来と同じですが、 接着剤兼ダンプ剤(WD32)は、20グラムお付け致します。

左が 新入荷分です。右が従来分です。

お客様から、メトロゴン (レプリカ)の サランネットは、どのようにして張られているのか

お問合わせがありましたので、説明いたします。

JBL モニターのような四角の枠にサランネットを張っているのではなく、ネットを左右にピンと張っているイメージです。

ルーバーを外した状態です。上下には枠がなく、木片をかませて左右にサランネットを引っ張っています。

ボックス内部です。3セットのウイングナット+ボルトでリフレクター板に固定しています。

写真では2つしか見えません。

左側は、リフレクター板、右側は、バッフル板です。

これも内部です。ネットを内側から見たところです。ネットの下側は、溝の中に入っていますので、

フロントから見るとスッキリしています。

C45 メトロゴン (レプリカ)のユニット取付けは、狭いところの作業になりますので、ウーハー、中音ドライバーホーンとも時間と労力がかかる作業になります。

また、 ツィーターの取付けにつきましても、すぐ前にリフレクター板がせまっていますし、ルーバー、サランネットがありますので、前面から作業出来ないので、困難です。

ツィーターの取付けにつきましては、次の三つの方法があります。

1 初期型の075は、馬蹄形の取付フレームを持っていますが、3箇所 木ネジで取付ます。

設計図には、075のホーン開口を開けるように指示は有りますが、ボルトサークルの指示は有りません。

2 075等をバッフル板に直接ボルトとナット(4箇所)で取付ける方式です。

この方法は、かなり狭い所での細かい作業ですので、時間がかかります。

3 075等をサブバッフルに取付けて木ネジ4箇所で取付ける方法です。

こちらは割合簡単です。

今日は、割合簡単に075等を取付け出来るように、サブバッフルを 製作いたしました。

サブバッフルには、4箇所ネジ穴があり、4個の木ネジでバッフルに取付ます。

白いフェルトで音漏れを防ぎます。

当社で前回製作ロットのメトロゴン レプリカでは、モールディング、レッグ、ルーバーにくるみ材やメンピサン材を使用しました。

しかし、安定的な良材の調達が難しいため次回製作ロットでは、ケヤキ材を導入することにしました。

今日、材木屋さんから引きとって来ました。

ケヤキは、非常に硬く、手挽くの鋸では、なかなか切れません。

また、硬い為に木質が締まって大変重いのもこの木の特長です。

木目もクッキリしていて味があります。

はじめて取り扱う木材ですから試験的にオイル仕上げをしてみる予定です。

ともあれ、今後どう料理するか大きな楽しみです。

C45 メトロゴン (レプリカ) 30センチウーハー用アダプターのご紹介です。

30センチウーハーをご使用になる場合に、38センチウーハーの開口に取り付けて使用します。

JBLとエレクトロボイス他の30センチウーハーに適合します。

材質は、メトロゴンレプリカ本体と同じ厚さ19ミリのパーティクルボードです。

約6ミリオフセットしていますので、、バッフル板との一体性が向上しています。

我が家にも”ルンバ”君がやってきました。

直径がJBL LE14 くらい有ります。

36センチ級スピーカーと同じ大きさの物体が部屋の中を掃除してくれるのいで、存在感があります。

使用していないJBL K145と記念撮影です。活躍を期待しています。

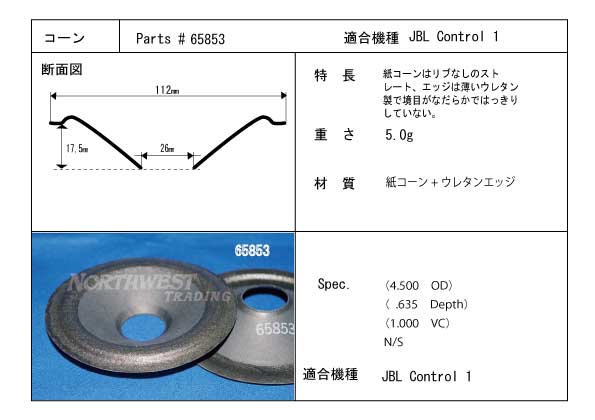

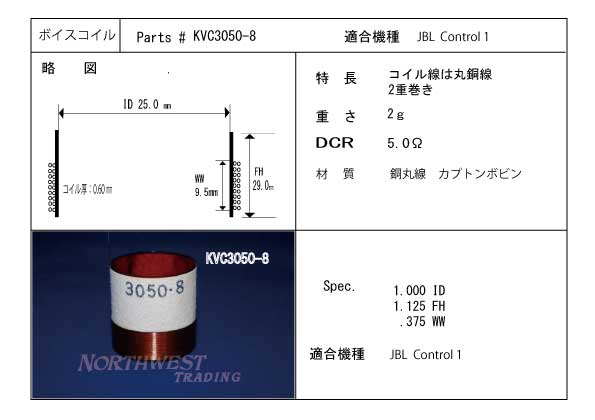

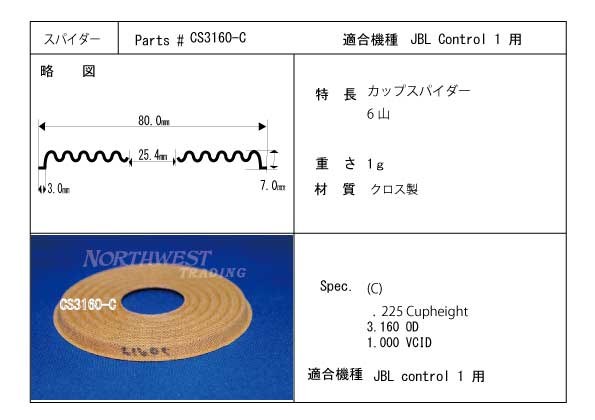

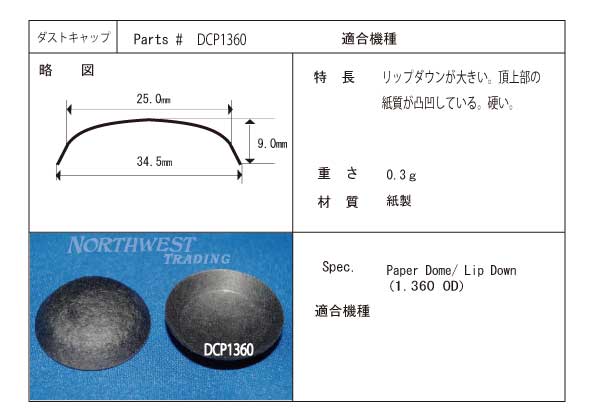

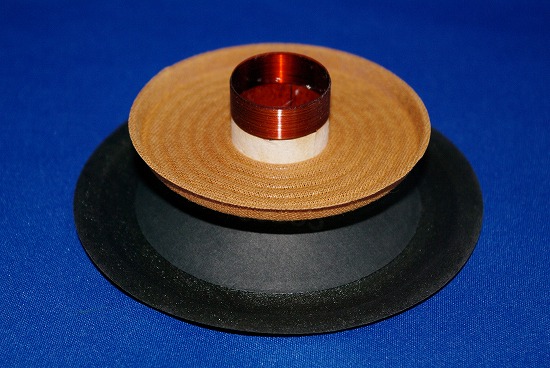

先日、入荷しました JBL コントロール1用のリコーンキット の販売を開始いたします。

各パーツの詳細は以下の通りです。

また、価格は、ペア(左右2本)で4,980円です。

よろしくお願いいたします。

JBL コントロール1のリコーンキット入荷しました。

細部がJBLオリジナルと比較して異なります。

近日中に販売いたします。

お問合わせがある場合は、ご連絡下さい。

ダストキャップ、コーン紙、ボイスコイル、ダンパーを組み合わせたところです。

口径25ミリのボイスコイルとカップ型のダンパーです。

ボイスコイルは、丸銅線二重巻きです。エッジはウレタン製です。

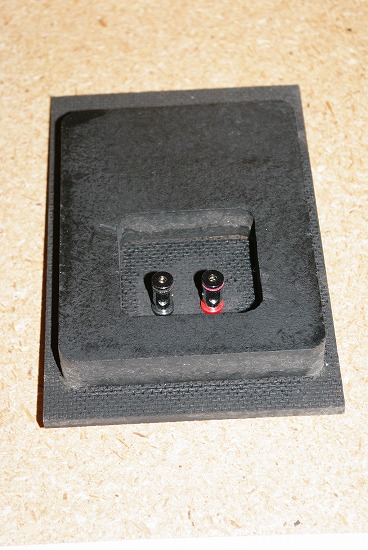

お客様のご依頼で、メトロゴン (レプリカ) 裏蓋のターミナルを作りました。

これは、ネッワークの開口の塞ぎ板にターミナルを赤黒のターミナルを取付けたものです。

ネットワークが不要の場合に使用します。

艶消し黒です。

ターミナルの詳細です。

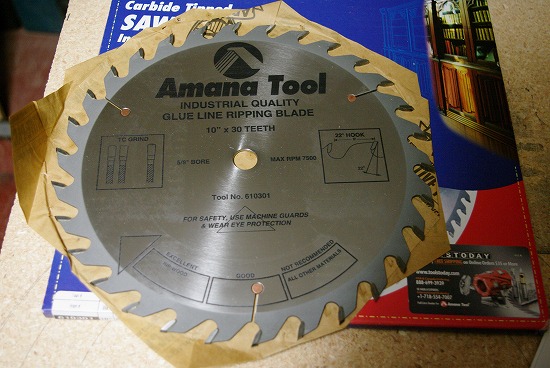

縦挽き用ソーブレードが届きました。

はじめて縦挽き用を購入しました。

今まで、フォレストの縦横挽き兼用のみを使用していましたが、メトロゴン等の製作では、縦挽きが圧倒的に多いので、

購入したものです。

テーブルソーに装着します。

直径254ミリ、30歯で、かなり厚く確りしたブレードです。

しかも、切れ味が良い為、切り口は、そのまま接着出来るほど平らというセールスポイントを持っています。

装着して米松材をカットしましたが、その切れ味の軽さに驚きました。おそらく歯数が少ないので、切れ味が

軽いのだろうとおもいます。

しかし、このブレードが、本当に良いものかどうかの判断は、もっと時間がかかります。

新品に近いうちは、どのブレードも良く切れるのです。

つまり約トラック1台分の木材を切ってそれでも問題なく更に切れ味が良ければ本物です。

縦挽き用ソーブレード

このスタビライザーを両側に取りつけて、工作精度を上げるため、ブレを最小限に食い止めます。

縦挽き用ソーブレードとスタビライザーを装着したところです。

そのほか、ルータービット、ドリルビット等を購入しましたが、どれも耐久性が有り、価格がリーズナブルです。

メトロゴン の販売に際しまして、取り扱い説明書を作成いたしました。

ご購入を検討されている方は、ご参考にどうぞ。

JBL C45 メトロゴン レプリカ 取扱説明書

この度は、当社のC45 メトロゴン レプリカのお買い上げありがとうございました。

C45 メトロゴンは、バッフル板が小さくまとまっていまして、しかもウーハーの後部が非常に狭いので、スピーカーユニットの取付は、かなり労力を要します。

この取扱説明書をご熟読のうえ取付作業等を始めて下さい。その作業が、スムーズに完了するように以下の点ご留意お願いいたします。

★付属品等

ウーハー取付用 6角ボルト 8個

中音ホーン取付用6角ボルト 8個

予備 6角ボルト 4個

黒 木ネジ 予備 12個

黒 ローゼンワッシャー 12個

黒 木ネジ ネットワーク取付用 24個

ツイーターカバー 左右2個

中音ホーンカバー 左右2個

バスレフダクトカバー 左右2個

★工具

6角レンチ(5ミリ) 6角ボルト用(狭小作業用にカットしている。) 1個

★メンテ用

純正荏油 500g 1缶

★ お手入れ等につきまして

当社のC45 メトロゴン レプリカは、オイル仕上げです。

キャビネットに直射日光を当てないようにご注意ください。

表面の変色、ひび、割れ等が発生する可能性がありますのでご注意ください。

リフレクター板付近に重いものを置かない様にして下さい。左右の足が離れていますので、中央が弛む可能性があります。

通常のお手入れは、タオル等でから拭きして下さい。水拭きはしないで下さい。

月に一度くらい定期的にメンテ用の純正荏油を塗布して下さい。

純正荏油を塗布した場合は、約10分放置後、必ず油分を拭き取って下さい。

拭き取らないと後日べたつきが発生します。

★裏蓋の取り外しにつきまして

左右の裏蓋のローゼンワッシャーが付いた木ネジのみをドライバーで外して下さい。中央の裏蓋は、接着していますので木ネジを外しても取れませんのでご注意ください。

★ユニットの取付のご注意点

ウーハーのバックキャビティが非常に狭いため、各ユニットの取付順がポイントになります。

まず、空間確保のため、ウーハーの裏側についているグラスウールを外して下さい。

バッフル板は、非常にデリケートです。ユニットをぶつけたり、乱暴に扱わないで下さい。

なお、グラスウールは、触ると皮膚の炎症等を引き起こす場合がありますので、

接触を最小限に抑えて下さい。

また、念の為に、グラスウールの埃を吸わないようにマスクをして下さい。

★各ユニットの取付順

1 ツイーターの取付

2 中音ホーンの取付(ホーンのみ・ドライバー無し)

3 ウーハーの取付

4 中音ドライバーの取付

5 ネットワークの取付

6 配線

★ツイーターの取付につきまして

4箇所に付属ボルト・ナット・ワッシャーで取付けます。

なお、馬蹄形金具付きの旧モデルは、3箇所木ネジ止めです。

JBL 075,077,2402,2405 のアルニコモデルは、適合しますが、フェライトモデルの2402H,2405Hは、

奥行きが長いので、中音ドライバーと干渉します。しかし、中音ホーンの六角ボルトを緩めてホーンの

角度を変えると装着可能になります。

★中音ホーンの取付につきまして

ホーンのみで取付します。ドライバーは重いので、後でホーンに取付します。

4箇所に六角ボルトで取付します。4箇所に六角ボルトを途中までネジ込んで下さい。

そして、対角線の順番で締めて下さい。

ホーンがバッフルに対して、直角になるように設置して下さい。

バッフル板は、非常にデリケートです。ユニットをぶつけたり、乱暴に扱わないで下さい。

なお、ホーン上部とホーン下部の隙間に、フェルト等を詰めて漏れをなくして下さい。

★ウーハーの取付につきまして

4箇所に六角ボルトで取付ます。六角ボルトは、付属の6角レンチ(5ミリ)で締めて下さい。まず、4箇所に六角ボルトを途中までネジ込んで下さい。そして、対角線の順番で締めて下さい。

バッフル板は、非常にデリケートです。ユニットをぶつけたり、乱暴に扱わないで下さい。

★ネットワークの取付につきまして

付属の木ネジで4箇所にネジ止めして下さい。

★サイズ等

横 187.5cm【モールディング含む】

奥行 63.5cm【モールディング含む】

高さ 80.5cm【リフレクター板含む】

重量 約80キロ【ボックスのみです。ユニットを取付けると最大で100キロ以上になります。】

★仕様の変更につきまして

材料等の調達状況により、予告なく仕様を変更することがあります。

今日は、この日記では、珍しいお花(薔薇)の話題です。

昨日、妻が 以前から行きたがっていた”本田バラ香園(天使のバラ・杵築市山香町)”さんに行ってきました。

バラ園の奥様から、広大な温室の多種類のバラの説明をして頂きました。

その中でも、私が驚いたのは、交配で、オリジナルのバラも栽培してくれるとのことでした。

つまり”世界で一つだけ花(バラ)”が楽しめるのです。

メトロゴンの上に置いて撮影しました。

見事なバラをご覧ください。

お客様からのご要望で、メトロゴンの30㌢ユニット用のアダプターを製作し始めました。30㌢ユニットは持っていないので、開口サイズなどを調べていましたら、JBLのマニュアルがあることを思い出して引っ張り出しました。

説明は、簡単な英語で記載されていますので、参考になりました。

下記の通り一部内容をご紹介いたします。

左上から時計周りに、”高音ユニットの取説”、”ネットワークの取説”、”スピーカー取付マニュアル”、”メンテナンスマニュアルその1”、”メンテナンスマニュアルその2”です。おそらく1970年前後の資料だと思います。

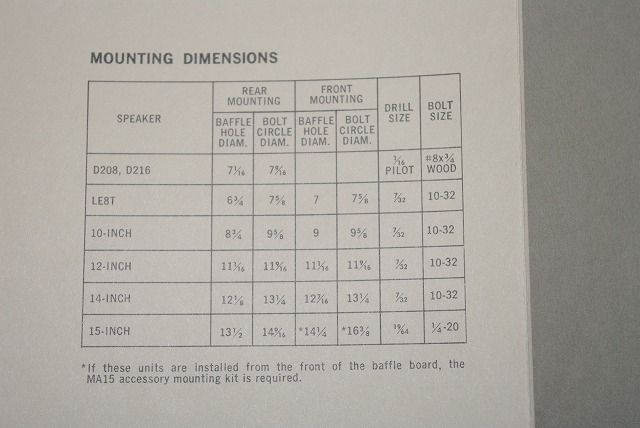

”スピーカー取付マニュアル”に各サイズウーハーの取付開口とボルトサークルのサイズが記載されています。

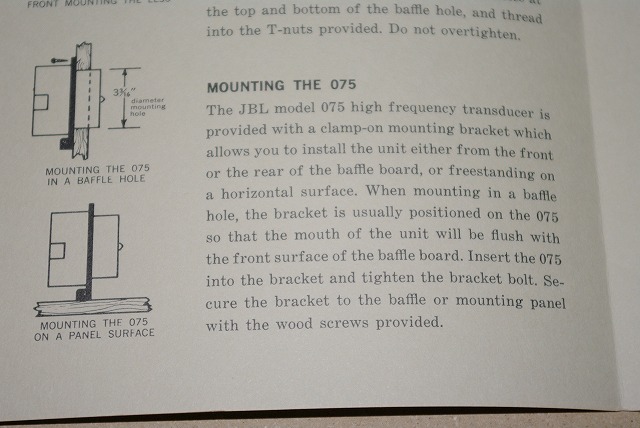

メトロゴンに075ツィーターを設置する場合について記載があります。当時は、馬蹄形のプレートが付いているモデル

でしたので、木ネジ止めでした。

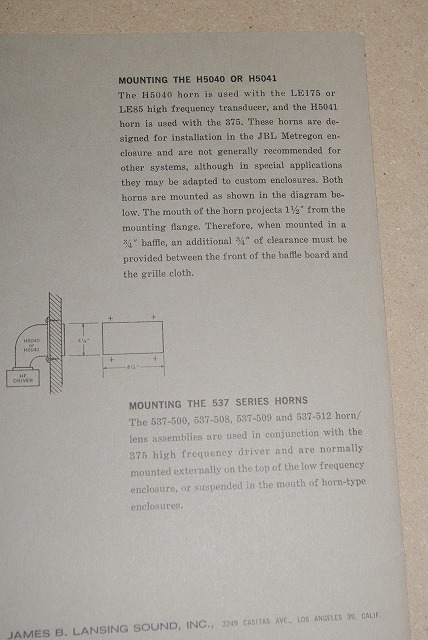

メトロゴンの中音ホーンH5040 の取付のマニュアルもありました。

昨日、ヤフオクの商品を何気なく見ていましたら、針葉樹合板が入手困難と出ていました。

その時は、約2ヶ月前にホームセンターに山積みされて大量に在庫があったので、入手困難などあり得ないし、、 なにかの間違いと思っていました。

今日、材料の確保目的で近所のホームセンターに行ってみると、お目当ての針葉樹合板は、影も形もありませんでした。

その光景を見た瞬間、途方にくれました。

お店の方に聞いてみると、住宅用の構造用合板向けの消費税増税前の駆け込み需要が激しくなっているとのことで、入荷予定は当分ないとのことでした。

呑気に材料を仕入れようとして、店に行きましたが、予想もしないところに消費税増税の影響があったのです。

3月末まで何があるかわかりませんね。

皆さまも、お気を付け下さい。

当社の試聴用のメトロゴン レプリカは、これまで2ウェイで鳴らして来ました。

この正月休みに、思い切って3ウェイ化しました。

ユニット付け変えたり、一部手直ししたりして、なんと完了まで丸二日を要しました。

ユニットを取り付けるスペースが非常に狭いので、作業時間がかかるのです。

今年も、メトロゴン レプリカを製作して販売いたしますので、よろしくお願いいたします。

試聴も常時行っていますので、ご希望日時を前もってご連絡下さい。

メトロゴン レプリカ (黒檀ベニアーオイル仕上げ)

3ウェイの場合、後ろから見るとユニット配置は、次の写真の通りです。

2014年 あけましておめでとうございます。

今年もノースウェスト トレーディングをよろしくお願いいたします。

更なる商品の充実とサービス向上を目標に、営業を行う所存でございます。

さて、一年の計は元旦に有りと申しますので、朝一番で、近くの宇佐神宮に初詣に行ってきました。

天気も冬としては、暖かく多くの参拝客で賑わっていました。

今年が皆さまにとって良いお年になることをお祈りいたします。

今年も多くのお客様から沢山のご注文を頂きたいへんありがとうございました。

スピーカーパーツでは、約40種類の新製品を新たに商品ラインに加えることができました。

また、長年の構想でしたJBL C45 メトロゴンのレプリカボックスも販売することが出来て良い年でした。

2014年も引き続き、ご愛顧よろしく願いいたします。

皆さまにとって、2014年が良い年であることを願います。

ありがとうございました。

ウォルナット仕様の C45 メトロゴン レプリカ と 使用ユニット

もっと早く導入すればよかったジグソーをやっと購入しました。

これまで、大きい部材の曲線カットは、ルーターで行っていましたが、機械に大きい負荷が掛かりオーバーヒート寸前になることが多々ありました。

ルーターの負担を軽減するようにカットを行うことの出来る鋸がジグソーです。

購入したマキタ ジグソー ♯4304Tは、中古品ですが、プロ用の 機械です。

木材であれば、最大135ミリまで切断出来るハイパワー機です。

また、鋸歯は前後に動くオービタル機能もありますので、厚い 木材でも、スイスイ切れる優れ物です。

マキタ ジグソー ♯4304T