月別一覧

私が店長です

店長&スタッフ日記

1389件

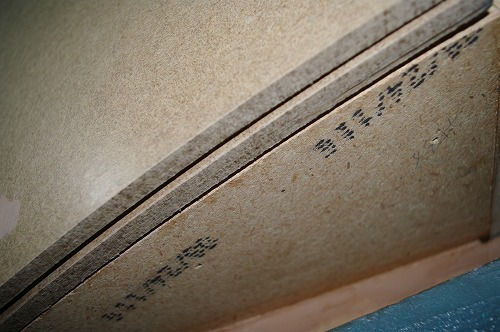

パラゴンの低音ホーンロードの中程の写真で中々見ることが出来ない内部を説明します。

写真は、低音ホーンのちょうど中程です。

底の部分を見ると一部がなんと3層(厚さ57ミリ)になっていることがわかります。

全体が3層になっているのではなく 2層や単層のところもあります。

中段には、セパレーターがついています。

上部は、さらに天板が乗りますので2層(厚さ38ミリ)になります。

また、左側にカーブした板を取り付けます。

左下のカーブした溝にリフレクター板を差し込んで固定させます。

オリジナルのパラゴンは、仕上げについてです。

突板を貼っている部分、艶消しクロの塗装の部分、なにも塗装していない(?)部分の三つの分けられると思います。

このうちなにも塗装していない(?)部分は、底板の裏側部分です。

確認した訳ではありませんが、透明の塗料を塗布している可能性も十分あります。

もしそこに塗装等していなければ湿気が入って部材が弱ることも考えられます。

そうすれば音にも大きく影響するので、やはりそこは、手を抜かず確りとニスやラッカーを塗布されていたと思われます。

そこで、今回のレプリカ製作も確りと湿気対策の為に箱をひっくり返して、シール剤を塗布しています。

お客様が、パラゴン レプリカ製作の作業場に見学にみえましたので、リフレクター板を取り付けてパラゴンらしくしてみました。

左右のボックスを並べると横幅268センチで巨大です。

白く見える箇所は、表面処理の為に パテを塗布している為です。

アウターホーンのお化粧をしています。

パラゴンは、外側の木目も美しいのですが、アウターホーン(正面から見える黒い部分)もマットブラック(艶消し黒)で丁寧に仕上げられています。

オリジナルの質感を出すように製作中です。

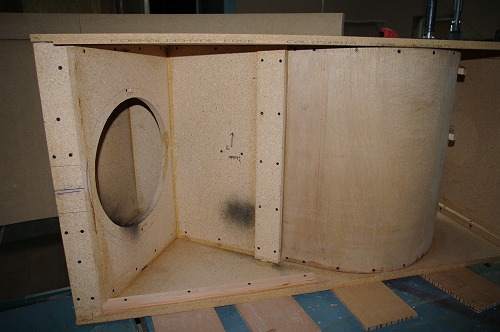

いつも感心するのですが、低音ホーンの設計の素晴らしさについてです。

コンピューターやCADがない時代にこれほど正確に製図が出来たことが驚きなのです。

やはりあの時代のJBLのエンジニア は優秀だったのです。

組立て途中の低音ホーン スロート部です。正確にラッパ状に広がっていくことが分かります。

手前側に取り付ける丸いホーンロードは取り付けていません。

ご覧のように、設計図とおりカットすればピッタリ納まります。

この部分の設計は、平面を組み合わせていますが、其々の角度計算など

相当困難だったと思われますが、素晴らしい設計です。

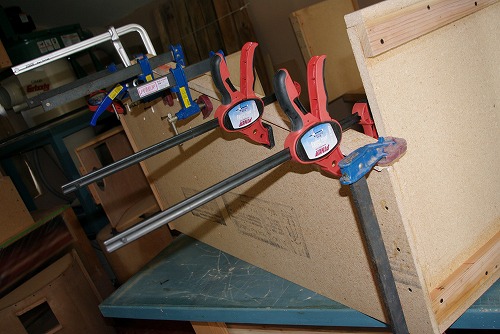

パラゴン レプリカ製作は、接着剤と木ネジの併用です。

その場合、重要なことは、必ずクランプで固定してから、接着剤と木ネジの併用で組立しています。

仮にクランピングを省略して接着した場合に、接着面の空洞が出来たり、接着不良がある場合は、音質に悪影響を与えるからです。

クランプする時間は短いのですが、必ずクランプして面と面の間に空洞を作らないように製作しています。

このように天井の反力を利用してクランピングすることも多いです。

DD55000 エベレスト レプリカ のユニットのメンテとグレードアップを行いました。

問題なかったのですが、2405 ツイーターと2420ドライバーを外して、点検しました。

2420は、ダイアフラムを外してその後センター出しを行い再装着しました。

あるお客様から頂いた㊙黒い塗布剤をダイアフラムに塗布しました。

次に2405は、ダイアフラムをそのままに、同じように㊙黒い塗布剤を隅々まで確り塗布しました。

K145ウーハーにも、コーン紙前面に塗布しました。

ユニットをすべて取り付けて数時間の試聴の感想です。

不思議ですが以前よりも音が良くなっています。

まず高音は、音量が大きくなったように感じ、クリアーになりました。

中音は、倍音が良く聞こえるようになりボーカルが良くなったようです。

低音は、さらに低い方にレンジが伸びたように感じます。

黒い墨のようなものを塗布することに抵抗はありましたが、結果的に良かったと思います。

2420のギャップの清掃です。

㊙黒い塗布剤を塗布したところです。金属にもはじかず塗りやすいです。 シムを入れてセンタリングを行って

います。

端子はEBY製、リード線は、ウエスタンの単線に変更しています。

左は、1995年製 オリジナル(?)だと思います。右は、2005年製 社外品です。数年前にオークションで落札してから

中を開けずそのまま使用していました。両方とも良いおとが出ていましたのでダイアフラムが統一していない

ことに気付きませんでした。 この後リングラジエーターにも塗布しました。

残りのボックスの組立てを行なっています。

広い作業スペースを確保できましたのでストレスなく作業しています。

今日気が付いたのですが、左右の箱を接合している箇所に厚さ38ミリの空洞が出来ます。

パラゴンの場合、強力な38㎝ウーハーは隣接ししかも、両方ウーハーが内側に向けて音を発生する構造になっています。

従って、左右の音の混濁を防ぐために設けられた空洞だと思います。

この巧みな設計を発案した当時の設計者に敬意を表します。

右と左のボックス接合部を後方から見たところです。まだ左側のボックスは、組立て未了です。

このように空洞が出来ます。なお天板が付きますので完全に締められます。

ウーハーのホーンロードの入り口です。音は、向こう側の壁に反射してほぼ直角に右側に回り込んで

広いホーンの出口に出ます。

右側のボックスの接合部です。「コ」の字のフレームがみえると思いますがそれに囲まれた箇所が空洞になります。

左右のボックスの接合部を離したところです。音が混濁しないような巧みな設計です。

しばらく製作が中断していましたが、再開です。

片方のボックスの組立の要領を確認したところで中断して、工房の整理整頓を行って いました。

パラゴンは、片方のボックスだけで500㍑以上の容積がありますので作業スペースの確保が、今後の作業に重要と考えています。

したがって固定の作業テーブルを2面増設しました。

また組立に欠かせないクランプのスタンドも導入しました。

やはり製作物に転がして横付け出来ますので非常に便利です。

右奥、左奥が増設した、固定テーブルです。 片方のボックスを組立てられる十分なスペースがあります。

中央は、ピエール クランプ用 スタンドです。キャスターが付いていますので、どこにでも転がして横付け

出来ます。

ボックスの組立が多いので平行クランプを愛用しています。特にこのクランプは、面と面で締まるので

直角の箱物の製作に最適です。接合箇所は、必ず接着剤と木ネジの併用ですから、割合クランプタイムは、

短いです。

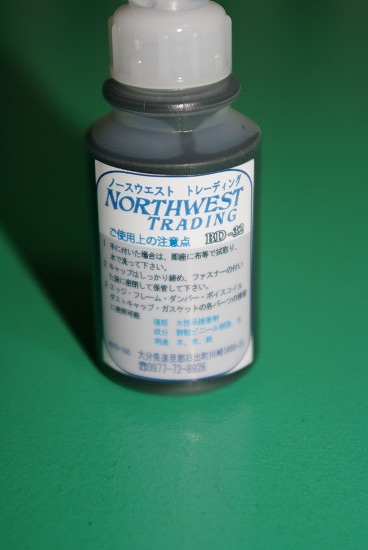

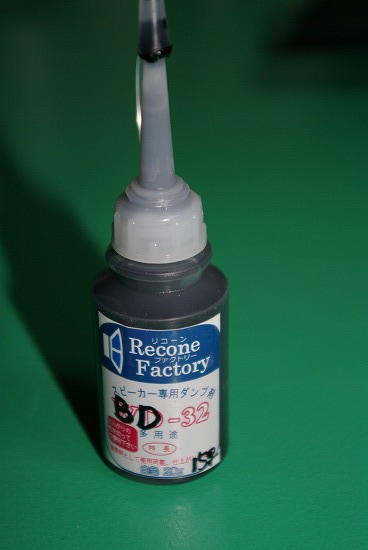

新製品 黒色万能ボンド BD 32 20グラム 近日発売予定です。

スピーカーの修理業界では、DBボンドはかなり有名ですが、この 黒色万能接着剤 BD-32は、更に優秀です。

近日中に販売開始致します。20グラム500円です。

ボトルは従来のWD-32と同じです。

万能ボンド BD-32の接着試験を行いました。

今日は、ダストキャップとコーン紙の接着を試験しました。

粘度がちょうど良いので 塗りやすいです。DBボンドには、申し訳ありませんが、より使い易いです。

DBは、どうしても最後に接着剤を切ろうとしても、糸を引きます。BD-32は、糸を引きません。

DBは、油性溶剤の匂いがしますが、BD-32は、水性で無臭です。

DBは、一度塗布すると修正ができませんが、BD-32は、水性ですので水にしませた綿棒などで拭き取ることが可能です。

新製品 BD-32 黒色万能接着剤

紙キャップ に紙コーン紙の接着です。1ミリ以下の隙間ならば問題なく接着できます。乾燥すると少し痩せます。水性ですが、乾くと艶がある黒色になります。

アルミキャップに紙コーン紙の接着です。アルミにも隙間なく接着できます。

紙キャップと紙コーンを内側から見たところです。隙間は見当たらないようです。

やり過ぎとは思いましたが、水漏れ実験してみました。10分以上水漏れ無しでしたが、やはり水性接着剤ですので、

それ以降は、接着剤が溶けて漏れました。しかし音漏れを防ぐという意味では、優秀な接着力です。

リコーンやエッジ交換作業に使用できる万能黒色ボンドの試験中です。

結果が良好であれば近日中に販売いたします。

製品の概要としては、水性で、この1本あれば、スピーカー修理のどの箇所にも適応する万能接着剤です。

水性で扱いやすく、シンナーのような匂いが無いのが大きな特色です。

1本で万能ですからお値段もお手頃です。

DBボンドのように「糸引き」もありません。

新製品は、BD32です。現在接着力や、痩せ度合など確認中です。

パラゴンの再現をしていますが、入手できないパーツもあります。

パラゴンの片方で3本あるレッグのうち、後方の2本も同様なものを入手することが難しいです。

この度、サイズ的に同様なものを入荷しました。

形状が違いますが、色、サイズ、機能などは、ほぼ同等です。

材質はプラスチックと金属製で耐荷重900㎏超で高さが100ミリ〜140ミリです。重さ250グラムで

ガッチリしています。高さ調整が可能です。縮めた状態です。

伸ばした状態です。色は、目立たない艶消し黒です。

パラゴンは、外見からはよく見えませんが、素晴らしい低音ホーンを内部に有しています。

よくもこのような形状のホーンをあの箱型に組み込んだものだと製作しながら思いました。

ウーハーの音の入口からホーンの出口まで、見事なラッパな形状なのです。

設計が天才的で、 寸法を正確に出して見事に折り曲げているところが、独創的です。

60年前に天才がいて、真似できないデザインで、音でも感動を与えれる名器を製作したことは、驚くべきことですね。

最近製作作業が進んでいません。

低音ホーンの入口バッフル板です。上下に滑り台ような板で入口を絞っています。

ホーンの中ごろです。壁に板を立てて次第にホーンロードを広げています。ここの設計が巧妙です。

同じところですが下の部分をズームしてみました。隙間なく組立ました。

ここが音の出口です。ラッパ状になっていますからこの部分が当然一番広いです。

フロントの一部分を除いてほぼ組立が終わりました。後ろからの写真です。

裏蓋は付けていない写真です。

隙間なく組立しています。

米松材のピラー(柱)で、ウーハーボックスの一部を形成します。

裏蓋です。LX5とN7000の開口を設けています。13ミリ+19ミリの32ミリ厚のずっしり重い裏蓋です。

裏蓋を取り付けたところです。ウーハーボックスは、約56リットル(内寸)です。LE8 Tがちょうど良いくらい

の容積です。因みにパラゴン片側あたり527リットル(外寸 箱のみ寸法で足等は含まれず)で巨大な箱に

なります。

このようにカバーしています。

厚さ32ミリの裏蓋のネットワーク開口部です。

本日も組立しました。

JBLのオリジンナル設計図でほぼすべてのパーツを材料からをカットして組立しています。

設計図は、正確と思っていましたか2〜3のパーツでサイズ誤り等ありました。

私のカットミスもありましたので、今日はそれを修正していました。

本当に実際作ってみないとこのような不都合は、わからないです。

それにしても、パラゴンになると接着剤を大量に消費します。

3種類の接着剤を使用していますが、使用量はメトロゴンの比ではありません。

メトロゴンでは、線と線の接着でしたが、パラゴンの場合は、面と面の接着も多いからです。

あのボックスの中にインナーホーンとアウターホーンが入っているため、それを外皮で覆う2重構造だからです。

組立が進みました。まだ完成していませんが、良い感じで製作は進んでいます。

インナーホーン内部です。殆ど隙間なく組立しています。

バッフル板

アウターホーンと底板の接合部分です。

フロント部分を下から見たところです。左が、リフレクター板 厚さ9.5ミリ、その右インナーホーン壁 厚さ

13ミリです。2重構造で厚み確保しています。

リフレクター板の上部裏側です。厚い部分で引っかかるように設計されています。

リフレクター板の裏側です。

木ネジが見立ますが、設計図の通り製作しています。

左側のボックスのみ組立順を確認しながら組立ています。

左側がバッフル板でホーンの入口です。滑り台のような板を付けて絞っています。

ご覧のように正確にカットしているので隙間がなく組立しています。

飛行機のウイングのような形状のセパレーターです。インナーホーンの中程に取り付けています。

音質に影響しないと思いますが、箱の補強には有効でしょう。

接着剤と木ネジを併用して本格的組立てを行なっています。

前回もお話したように、設計図に組立て手順は記載がありません。

パーツの配置が複雑で、ポイントになるパーツの取付位置が少しでも ずれると、後で付けるパーツも大きな影響を受けます。

だから試行錯誤で慎重に行っています。

本来ならば、複数台同時に組立てした方が効率が良いのですが、とりあえず左側のボックスを完全に組立てようとしています。

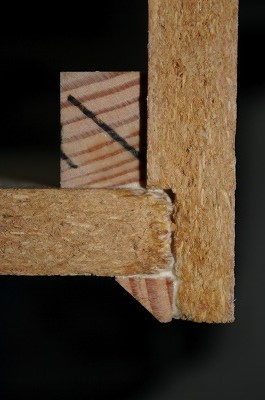

下の写真は、底板のグルーブロックです。このようにパラゴンは、外周にグルーブロックを装着しています。

メトロゴンには、採用していないグルーブロックです。やはり設計者が異なるからこのように細部が違うのです。

昨日から、接着剤と木ネジを併用して、仮組立ではなく、本組立を行っています。

これまで本組立が出来なかった理由は、本体が複雑すぎて、どこから組立してよいか判断がつかなかったからです。

設計図はありますが、組立手順は書いていません。

JBLの職人に会えるならば、お金を出してもノウハウを聞きたいくらいです。

設計図があってもオリジナルと同じものを作ることは難しいです。

さて、パラゴンは、大きいので細部は大雑把だと思われがちですが、実は精巧に設計されています。

その例として板と板の接合部分 をお見せします。

右の箱の角です。板の一方約6ミリ削ってから、片方を接合しています。さらに、上下にクリート(角木)を取り付けて木ネジと接着剤

で固定しています。非常に 強固にしています。

下から見たところです。

アウターホーンに設計図通りにネジ穴を開けたり、小部品を取りつけて、本体取付の準備を行いました。

左右のアウターホーンは、ミラーイメージで全く同じように製作しています。

075のハウジングは、この棚にのせて設置します。

接着剤が乾いていませんが、075ハウジングを置いたところです。本来木ネジ留めで着脱可能です。

隙間がある理由は、ハウジング全体に黒いネットをかぶせるようになっているので、開口が大き目になっています。

内側からの写真です。