月別一覧

私が店長です

店長&スタッフ日記

1389件

最近、懸案事項が終了し、少しずつ以前の製作モードに戻りつつあります。

C44 パラゴン レプリカの制作は、予約のお客様をあまり待たせるわけにいきませんので、業務として毎日作業します。

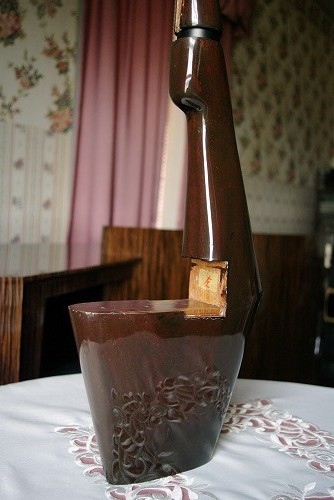

もう一つの音の良いスピーカーDD55 エベレスト レプリカは、未仕上げの状態で、リスニングルームにおいても残念な外観です。

塗装や仕上げすると、恐らく音も良くなるはずですから、パラゴンレプリカ製作と並行して、余暇に仕上げ作業を行う予定です。

またその作業の様子をレポートいたします。

このような状態で部屋の片隅に、半年も置いていました。 巨体の為、どうやって動かそうか思案中です。

これまで、C44-100 JBL パラゴン レプリカに付属するレプリカホーンについて紹介していませんでしたので、今日は、じっくりご覧ください。

このホーンは、これまで色々な型番で販売されてきました。

単品ホーンの型番は、H5038Pまたは#2343(JBL プロ)です。

2395ホーン(JBL プロのお化けホーン)のホーン部が同じモデルです。

パラゴン用としては、外側と内側に結晶塗装、正面のプレートは金色の塗装が施されていることです。

また、2395ホーン用は、スラントプレート(音響レンズ)を取り付けるためのネジ穴が周囲数か所にあります。

アルミ鋳造製・エクスポネンシャルホーン・カットオフ周波数800ヘルツ(JBLプロ推薦値)

パラゴンでは、500ヘルツ クロスで使用しています。 特にデッド二ング材の塗布はありません。

オリジナルの形状を忠実に再現したレプリカホーンです。

内側と外側の結晶塗装をご覧下さい。

なお、下の板材は、米松材swパラゴンレプリカに使用するものです。

久しぶりに パラゴン レプリカの制作を行いました。

製作というよりは納品準備です。

パラゴンの場合、前足の取付けとその位置が重要です。

前から見て 傾いていたり、2分割の上部と下部が正しく配置されない場合は、残念な形状になります。

お客様の方で、正しく組立できますように、予め当方で、ドライバー、ホーン、その他金具をすべて取り付けて検査しています。

本日は、その作業を行いましたが、やはり、1〜2ミリの誤差を知恵を絞って調整する作業は楽しいものです。

経験や道具なども駆使して行う製作はやめられないのです。

ホーンの端が前足上部の溝に正確に嵌り、前足の上部と下部が、調和して、1本になっています。

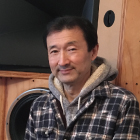

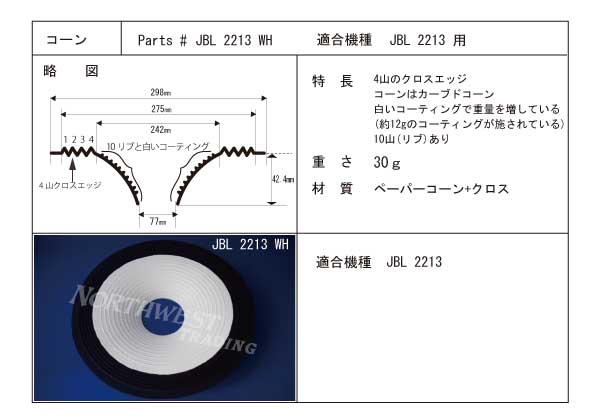

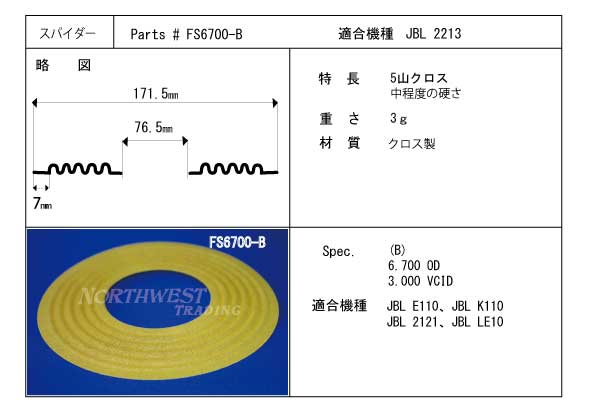

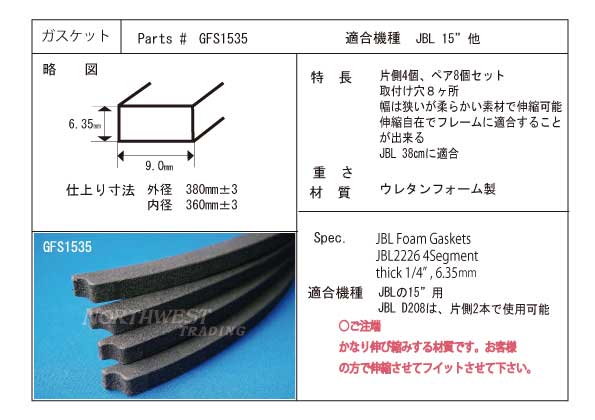

本日、お客様より、JBL 2213用のホワイトコーンリコーンキットについてご指摘がありました。

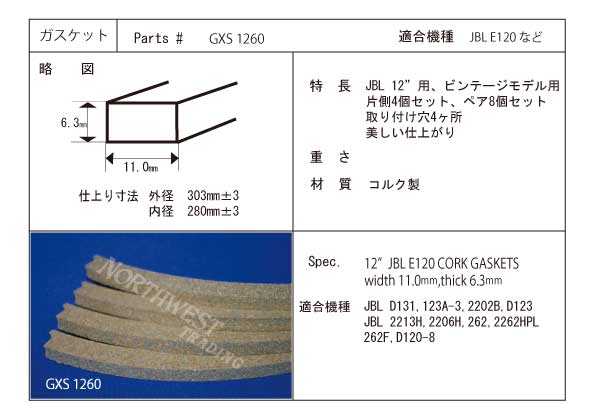

それは、付属している30センチコルクガスケットの色が オリジナルの黒と違うので何とかしてほしいというものでした。

確かに2213のオリジナルを見てみると黒いウレタン製らしきガスケットであることがわかりました。

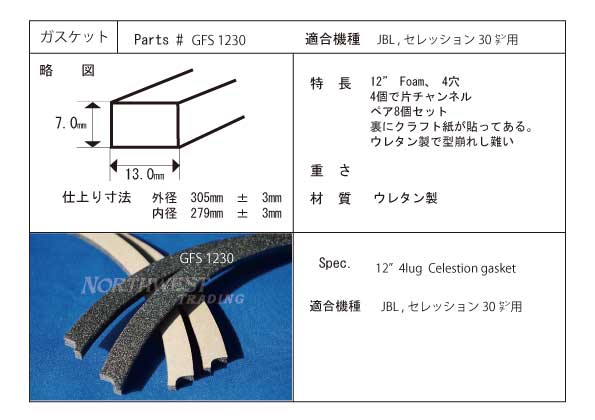

そこで、キットパーツは、4穴の黒いガスケット(GFS1230)に変更して、コルクガスケットは、まもなく選択できるようにしますのでよろしくお願いいたします。

コルクガスケットを替えてこちらのGFS1230に変更いたします。

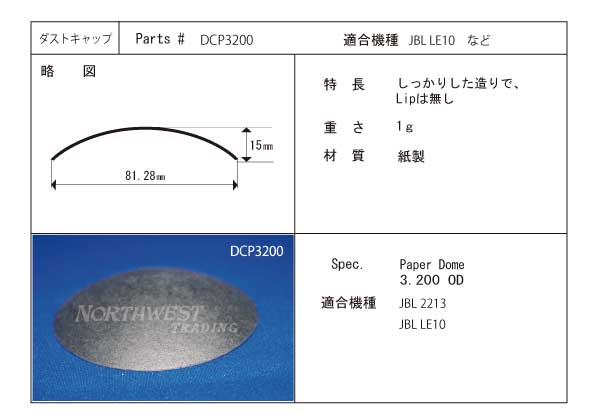

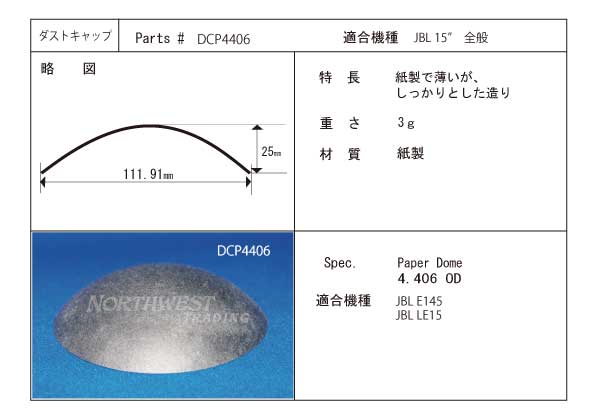

最近、JBL LE5,LE20,LE5等の小さいリコーンキットが好調です。

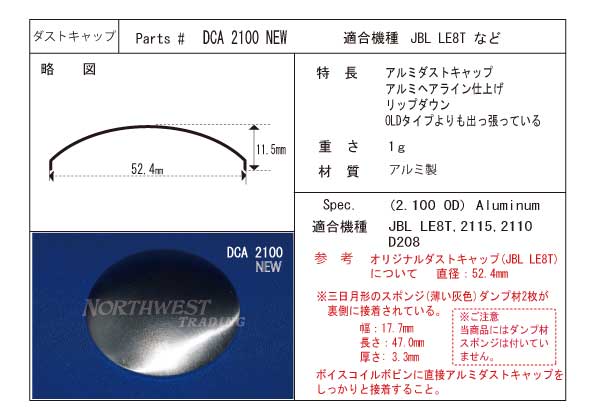

新しくダストキャップが入荷しましたので、更にキット内容が充実してきました。

まず JBL LE20 用キットです。最近写真のダストキャップが入荷しました。

販売ページはこちらです。http://www.hobbies-n-things.com/product/488

新しいダストキャップDCP0660をLE20用コーン紙に載せたところです。

新入荷のDCP0660です。

JBL LE5用リコーンキットです。

販売ページはこちらです。http://www.hobbies-n-things.com/product/487

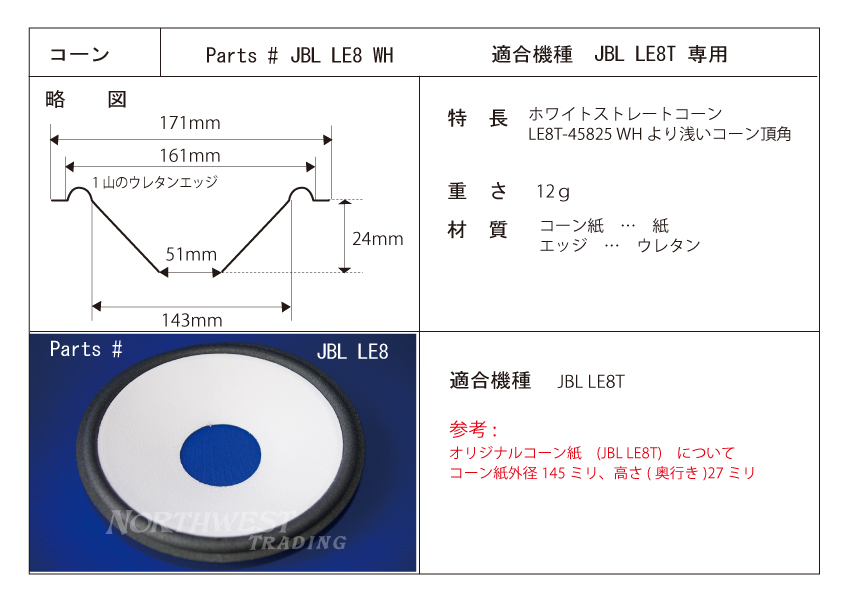

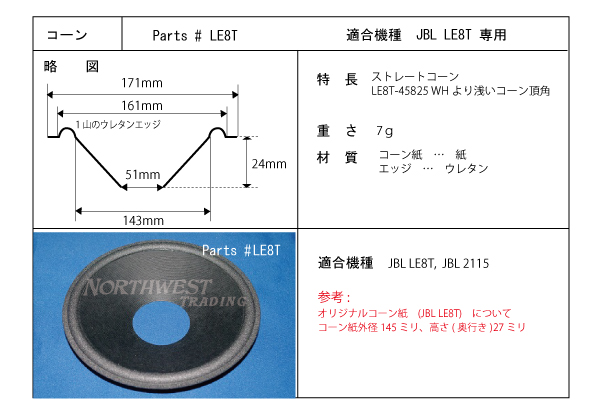

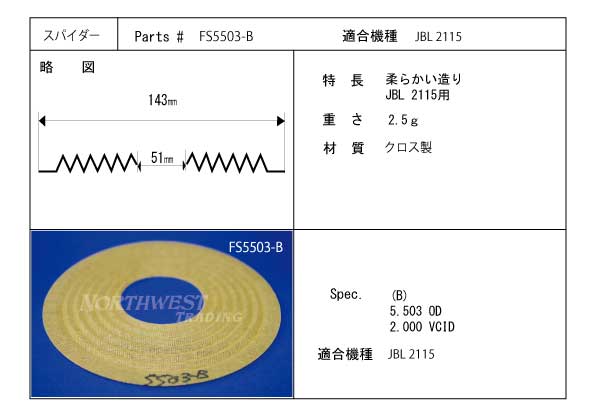

当店のベストセラーである、JBL LE8T用リコーンキットのプロフェッショナル版である2115用リコーンキットも販売しています。

両キットの違いは、コーン紙のコーティングです。

LE8T用コーン紙は、ホワイトの特殊塗料が塗布されていますが、2115用コーン紙は、通常の黒色のコーン紙です。

パーツ構成は、以下です。

LE8T専用コーン紙

2115専用コーン紙

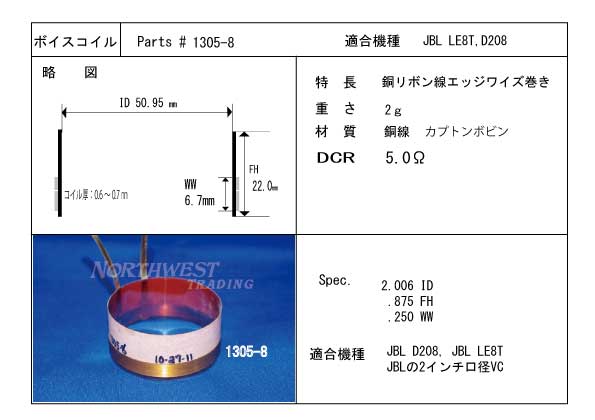

ボイスコイル #1305-8は、現在は、アルミリボン線エッジワイズ巻きに改良されています。

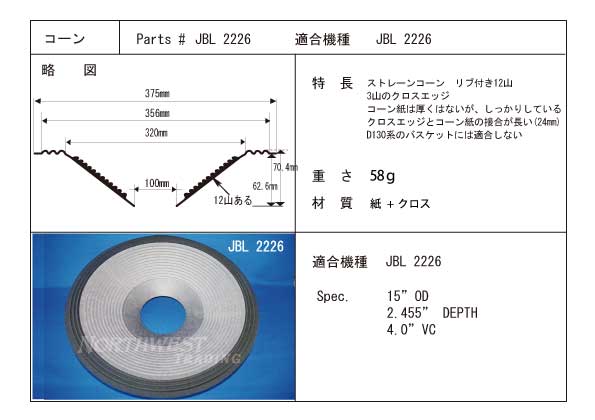

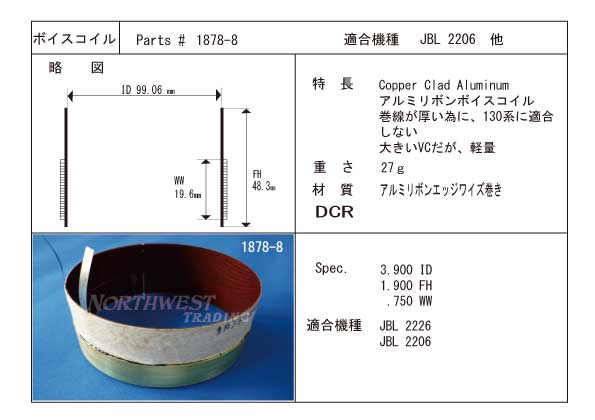

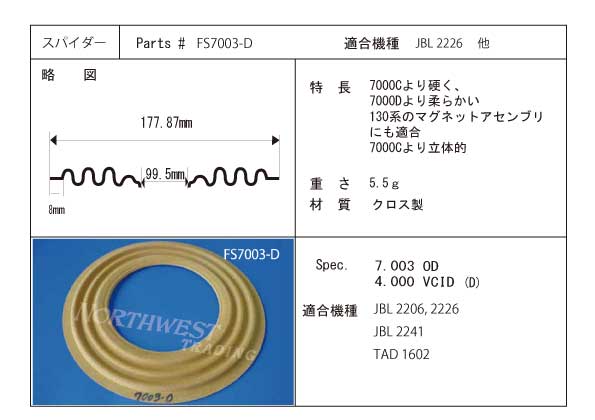

JBL 2226 H のリコーンキットもお取り寄せ可能です。

今日 お客様からお問い合わせがあり、あいにくボイスコイルが在庫切れでしたので次回の仕入れに お取り寄せすることにいたしました。

もし必要なリコーンキットがありましたら入手できるかもしれませんので、お問い合わせください。

以下は、JBL2226H用のリコーンパーツです。

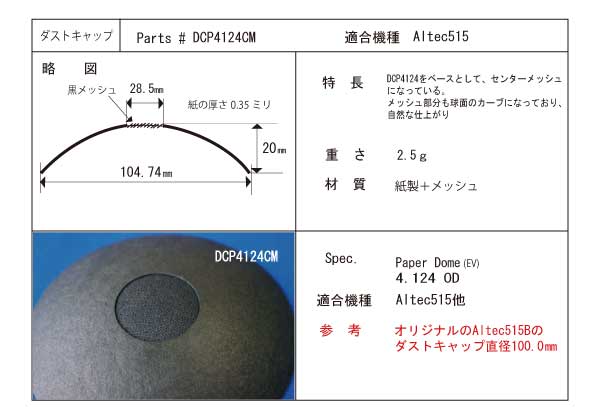

アルテック 416,515用 センターメッシュ付 ダストキャップを好評販売中です。

センターの穴の大きさは、自由に変えられますので、ご注文時にご指定下さい。

目安として、515B用としては、直径27〜28ミリの開口を、515(A)としては、直径15〜16ミリの開口を開けています。

左は、515(A) 用、右は、515B用 ダストキャップです。

パラゴン レプリカの制作で、出来ませんでしたが、久しぶりに新製品のおしらせです。

今回は写真のみの紹介です。

LE8T用 ボイスコイルです。既に3月頃から販売開始しています。アルミリボン線を採用した50ミリ口径のボイスコイル

です。

珍しいブラック仕様の63ミリ口径のボイスコイルです。エレボイの30センチと38センチ用として使用されます。

これは、新製品ではありませんが、久しぶりに入荷致しました。重さが42グラムもあり。JBL2245H用として使用されます。

「ウーファのエッジくっつき事件」とは、ウーハーのウレタンエッジの一部がバッフル板に干渉するか、酷い場合はウレタンエッジとバッフル板が癒着することです。

何年も前にパラゴンマニアの間で話題になりました。

数日前にお客様からこの話題を聞かされて思い出しました。

私の製作するパラゴンレプリカは、このような不具合が起きて欲しくないのでその原因と対策を記述いたします。

まず、なぜ「ウーファのエッジくっつき事件」が起きるかということは以下です。

バッフル板の開口は、設計図によりますと、直径343ミリです。

一方パラゴンで一番多く使用されているLE15のウレタンエッジの膨らんだ部分の直径は、347ミリ 有りますので、バッフルに干渉し易いのです。

また、150-4Cのフィックストエッジの同じ部分の直径は、340ミリ ですから干渉し難いのです。

だからパラゴンの設計は、150-4Cを装着することを前提に設計されているようです。

因みに 130AやD130の130系は、同じ部分の直径は、フックストエッジが352ミリ、クロスエッジが342です。

こちらの場合は、山が低くガスケット面より 上に出ることは無いので、干渉は無いようです。

次に改善策は以下です。

バッフル開口を広げれば解決する問題でもありません。

ウーハー装着の為に4個のボルト穴が開いていますが、 開口に近接していますので、開口を広げると強度不足になり単純に広げることはできません。

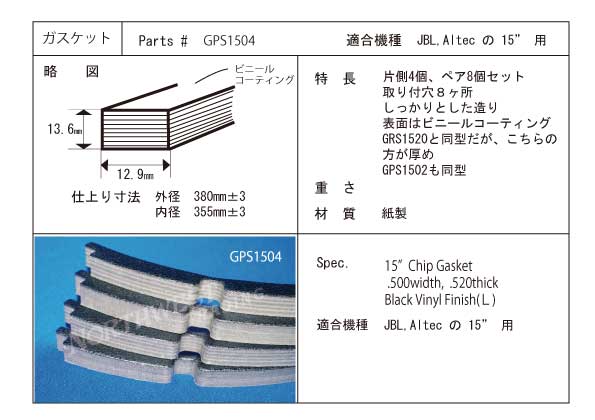

解決策としては、厚いガスケットを使用すれば干渉は無くなります。

従って LE15の使用しているパラゴンは、すべてではありませんが、何台かは、干渉があるのではと思います。

因みに当社では、数種類の厚いガスケットも販売していますのでそれに交換すれば、問題ないと思います。

ただし、長いボルトが4本必要になる場合もあります。

更に注意が必要なのは、ユニットをガスケットで嵩上げ した場合、裏蓋にフレームの一部が干渉して閉まらなくなる場合もあります。

バッフル板の開口は343ミリです。この開口にそれよりも口径が大きいウレタンエッジを使用したウーハーを装着すると干渉が

おこる場合があるのです。

例えば、このガスケットは、厚さが13.6ミリありますのでまずエッジがバッフルに干渉することは無くなります。

パラゴン レプリカは、ご注文頂いたお客様に順番に発送準備をしており、昨日第1台目を発送完了致しました。

お客様のもとに無事に到着し、セッティングがうまく完了されますことを強く願っています。

出荷準備のため日記が更新できずに大変申し訳ありません。

今日はフロントレッグの仕上がりをご覧ください。

何層にも塗装していますので、硬く厚い塗膜を形成し木材を保護しています。

C44-100 JBL パラゴン レプリカ はお陰様で、ご注文をお受けして、ただいま納品に向けてホーンやレッグの取り付け、ご希望のシステムに沿った裏蓋の作成などを行っています。

先日はパラゴンをご予約頂いている別のお客様が試聴にお見えになり、お客様がご持参された機器を取り付けて、音の変化を体感し、パラゴンの可能性を再認識しました。

納品に向けて、日々作業を続けておりますので、ここのところ、当ダイアリーの投稿ができずに、今回はスタッフが代筆しています。

先ほど、ヤフオクでオリジナルのパラゴン(他社出品による)が落札終了しました。

どのくらいの価格が付くか数日前から注目していました。

落札価格は約190万円(税込) 入札数387件でした。

そのパラゴンは、経過年数相応の個体のようでしたが、本数が少ないので想像通りに高値・入札殺到になっていました。

さて、パラゴンレプリカですが、試聴した結果のインプレッション(感想)を1週間前から書いているのですが、なかなかは発表できません。

これまでのスピーカーと違い、印象や評価がころころと日毎に変わるからです。

完成してから約3週間以上毎日試聴して、当初は割合鳴らしやすいスピーカーだと思っていましたが、

ウーハーのエージングが進んだりして音が変わってきました。

巷で言われているように、鳴らすのが難しいということはよく分かりました。

オリジナルではありませんが、このレプリカも同様に鳴らすのが難しいようです。

今日は、晴天で乾燥していて低音に違和感が無かったのですが、湿度が高い日は、低音が少し重いような気がします。

このレプリカの制作では、材料が湿気を吸っては困るので、あらゆる面に塗装して防湿しています。

底板にも防湿の為に塗装しています。

大きいシステムですから、部屋の湿った空気の影響は大きいと思います。

もともと乾燥しているロスアンゼルスで生まれたスピーカーですから、湿度の高い日本の気候を想定して製作したものでないようです。

従って、湿度の高いのパラゴンの音質は、本来の音ではないので、評価しない方が良いのかもしません。

パラゴンの裏蓋は、いくつか種類があります。

ネットワークの配置が縦に2個のもの、横に2つ並んだもの、パワーエナジャイザー用の開口があるものなどです。

私の製作したものは、横に2つのネットワークを配置しているものです。

2枚の板を貼り合わせて、32ミリの厚い蓋になっています。ウーハーのプレッシャーを受け止められるように厚くアレンジしています。

また2本の横向きの補強材も確りと接着剤と木ネジ併用で取り付けています。

また空気もれを防ぐために、フェルトのパッキンも4方に装着しました。

非常に美しいフォルムで、見飽きません。

パラゴン レプリカには、075Hを装着していますが、どうも左右のバランスが気になるので、思い切って両方とも交換しました。

旧いダイアフラムは、オリジナルですが、変形して汚れていました。

取り付けた新ダイアフラムは、当社で販売している社外品です。

あまり期待もせずに小一時間エージングしていました。

隣の部屋で仕事をしながら聴いていたのですが、なぜか急に良い音になったような気がしました。

そこでパラゴンの前で聴いてみたらベールが取れたように音が全域でクリアーになっていました。

全く驚きの出来事でした。

ツィーターのダイアフラムを交換しただけで、ほかのユニットもメリハリの効いた音になったようです。

ツィーターの影響は大きいようです。

パラゴンを鳴らし始めて10日くらいですが、かなり良い音になってきたようです。

鳴らすのが難しいという定評があるパラゴンですが、今のところ、壁にぶつかるような、気難しい面は出ていないようです。

右側のボックス後方からです。アウターホーンにTAD4001と075Hを取り付けています。

TAD4001は、左右の木製のクランプで挟まれるように形で強固に固定されます。

075Hは、アダプターを介して4か所木ネジで固定されています。

白黒の内部配線は、ベルデン #8460 (18AWG) です。

完成してから、試聴を繰り返しています。

ドライバーとウーハーは、殆ど使用していないユニットなので、この2週間程で、少しは滑らかになったような気がします。

まず、装着ユニットです。

ツィーター:JBL 075H 実は、私のツィーターは、パーツの寄せ集めです。もとは、075、2402、2405でそれを分解して一番良いパーツで075を組んでいます。

ドライバー:TAD4001 PAの現場で使用されているパイオニア製のドライバーです。375よりもワイドレンジです。 ベリリュウム ダイアフラム。

ウーハー :JBL K145 ベース楽器用40センチウーハー。フィックストエッジですが、低音が柔らかく豊かです。

パラゴン レプリカが完成するまで、D55 エベレストを聴いていましたので、インプレは、それとの比較ということになります。

まず、パラゴンレプリカは、オールホーン型ですので、やはりホーンくさい音がします。

特に低音は、カットオフ周波数が高く、聴感上、70〜80ヘルツと思われます。

これは、低音ホーンの出口が、48㎝X58㎝しかないため仕方ないといえます。

D55 エベレストに入れている同型のK145は、バスレフボックス効果でかなり低い音まで再生しますが、パラゴンでは、カットオフ周波数以下の低音は出ません。

同じK145でも全く鳴り方が違います。

しかし、パラゴンの音が痩せているかといえばそうではありません!

かなり豊かな低音です。

これは、かなり箱鳴りがあるようで その効果だと思います。

従ってやや制動が無い低音のようにも聞こえます。

D55エベレストの方は、大きい躯体ですが、厚い合板を使用して鳴きを抑えていますので、明瞭な制動のきいた低音です。

別の観点から、低音ホーンロードは確実に機能しています。

なぜなら、4インチダイアフラムを持つドライバーに負けない強い音が出ています。

D55エベレストよりも K145 ウーハーは能率が 2デシベルほど音が大きくなったように感じます。

現にコントロールアンプのボリュウムが5分位低くなりました。

K145は、特異なウーハーです。

まずJBLでは、珍しい40㎝口径で、フィックストエッジであるからです。

コーン紙形状は、口径が小さく、奥行きが深い 150 4C 系のものに近いです。

マグネットは、LE15系のものに近く、130系よりも大きいです。

能率は、98デシベルですが、パラゴンに入れると聴感上能率が上がって100デシベル位になるのではないかと思います。

次に、バランス面です。

以前にD55エベレストのウーハーK145とTAD4001∔H5038の組み合わせで鳴らしてみましたが、ドライバー∔ホーンの方が音が強くて、酷い音でした。

しかし今回パラゴン レプリカボックスに同じユニット入れて試聴していますが、バランスよく鳴っています。

恐らく、パラゴンの場合、中音ホーンの向きが絶妙で、ドライバーから発した音をリフレクター板に反射させることで 本来強烈なエネルギーのドライバーからの音を和らげて良いバランスにしているようです。

このバランスの良い点は、やはりパラゴンの設計ポリシーが素晴らしいようです。

全体的にレンジはナローです。ツィーター075は、音に力がありますが、スーパーツィーターの領域までは出ていないようです。

ウーハーとのバランスを考慮して075を使っているようです。

今後は、さらに鳴らしこんで少しでも好みの音にするように工夫したいと思います。

本日から JBL パラゴン レプリカ ボックスの販売を開始しました。 ご試聴も出来ますので、パラゴンサウンドをお確かめ下さい。

http://www.hobbies-n-things.com/product/485

本日、細部の手直しを行って内部を清掃して完成いたしました。

完成まで約1年かかりました。

第一の感想は、パラゴンは”手間の塊”です。

とてつもない手間がかかります。

木材、突板、ネジ、金属部品、ホーン、塗料、接着剤、その他の材料集めが多岐にわたります。

木材をパーツに加工する方法や手順は、すべて創意工夫です。

図面に作り方など一切ありません。

そのような理由で、オリジナルの図面があっても誰もが製作できるものではないと思います。

リスニングルームに入れて、あの大きくて堂々としたフォルムを見るとこの1年間の苦労も充実感に変わります。

今日は、細部を調整して完成まであと一歩になりました。

残りは、フロントレッグの塗装です。

ここまで長い道のりでしたが、パラゴンレプリカを見るたびに、その造形美と存在感に喜びを感じます。