月別一覧

私が店長です

店長&スタッフ日記

1389件

アウターホーンを確りと接着しました。

音漏れがあるとまずい箇所なので、曲面は特に隙間ができないように丁寧に木ネジと接着剤の併用で製作しています。

右チャンネルのアウターホーンです。375ドライバーと075ツイーターを取り付けるための開口を設けています。

このように全く隙間が無いように板を曲げて接着しました。

内部から見たところです。全く隙間なく板を曲げて接着しています。おそらく水漏れもしないと思います。

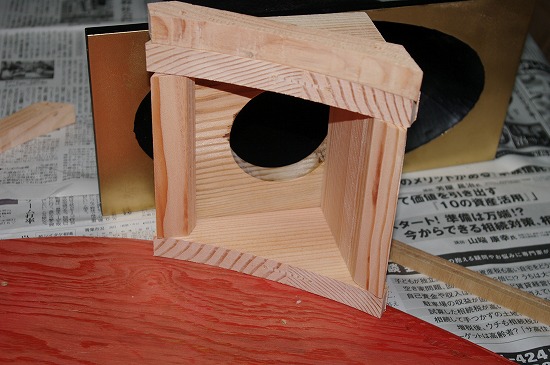

075用のハウジングを製作いました。

アウターホーンにこのように取り付けます。

アウターホーンの内側から見た075のハウジングです。少し余裕があるのは、黒いネットをかぶせて設置するため

です。

アウターホーンを取り付けてみました。本式の接着ではなく今日も 仮組立です。

アウターホーンは右用ですが、裏返して左に入れてサイズ確認をしています。ピッタリでした。

やはり ここまで組み立てるとかなり大きい躯体になります。

針葉樹合板の裏蓋も取り付けました。

フロントからウーハーボックスを撮影してみました。下の開口は、ネットワーク用です。

先週は、このパラゴンレプリカ製作でも多用しているピエールクランプの営業で出張しまして今週から製作再開です。

アウターホーンを仮組立ました。

ポイントは、曲面のカーブがかなりきついので板を曲げるのに大変苦労しました。

これは、右チャネルのアウターホーンです。

丸い穴は、375用、四角の開口は、075用です。

TAD 4001とホーンの実寸板を置くとこんな感じです。

ようやく先日曲げたリフレクターパネルを設計図通りにカットして、本体に仮組立してみました。

やはり大きいので扱いが容易ではありません。

左側のみ仮組立しています。

リフレクター板は、底板に切り込みがあってそこに突っ込むように設計されています。

リフレクター単独の写真です。

見えにくいですが、リフレクター版の底辺は、本体に適合させる為に切り込みを入れています。

リフレクター板の厚さは、9.5ミリです。厚くないのですが、大きいのでかなりの重さです。

営業活動に忙しく、パラゴンレプリカの製作が進んでいません。

今日は、先週に曲げたインナーホーンパネルのカットをしましたので本体に仮組立してみました。

中央のレフレクター板の後ろにあり、外から全く見えないパーツですが。

本体の壁となる重要なパーツの一つです。厚さは、13ミリで、前のリフレクター板が9ミリですから合わせると

21mになり厚い曲げ合板になります。

型の製作から始めて、その型で3種類の曲面を製作するまでなんと2ヶ月も要してしまいました。

今日全ての曲面が仕上がりました。

とは言っても、これからまだ本体に組込めるように正確にカットしなければいけません。

この3種類の曲面のうちアウターホーン用の曲面には、375用開口と075ツイーターの用開口を加工する必要が

あります。JBLオリジナルの設計図では、その両方の開口の位置と大きさが明示されていますが、このレプリカ製作

では、375Ⅱ換えて奥行の長いTAD4001ドライバーを取り付けられるようにサイズ変更があります。

従って、この二つの開口位置決めは慎重に時間をかけて行いたいと思っています。

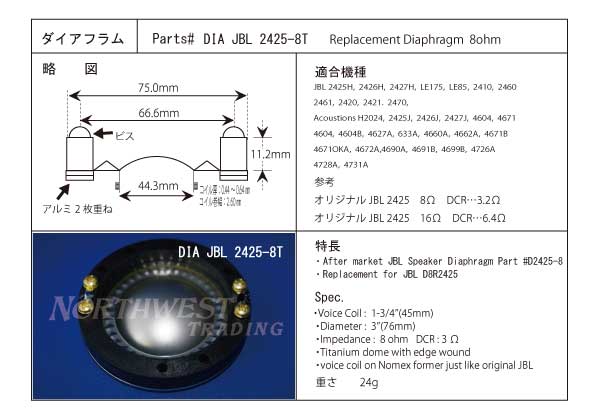

エベレスト レプリカのドライバーは2420で、中にチタンダイアフラム(純正品ではありません。)が入っています。

左側からある音域の時だけ歪み音が聴こえます。

思い切って交換することにしました。

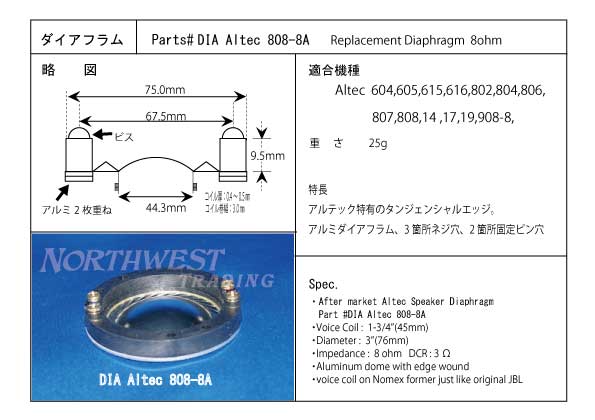

昨日の日記にも紹介しましたが、アルミダイアフラムに交換したくてアルテック用を2420に装着しました。

これが従来のチタンダイアフラムです。因みにリード線は、ウエスタンの単線に交換しています。

左が従来のチタンダイアフラムです。なんと4Ω仕様でした。ドライバーの内部を開けたことがなかったので

気が付きませんでした。右は、新しいアルテック用 アルミダイアフラムです。ご覧のように、フレーム等は、

全く同サイズです。ピンの位置も全く同じです。

センタリング用のシムを東西南北に置いて、調整行い、その後、引き抜きますした、

DD55000 エベレストレプリカの2420ドライバーの片方の音が、ある音程で歪むのが気になっていました。

そこで思い切ってダイアフラムを交換することにしました。

以前、お客様から当社取り扱いのJBL用、 アルテック用の45ミリダイアフラムは互換性が有りますかというお問い合わせがあり返答を保留していましたので、この件も確かめる為に アルテック用に交換したのです。

結果はピッタリ全く問題なく装着出来ました。

音も新品にもかかわらず、前のチタンに比べ音質が明るく歯切れが良くなった気がします。

好きな音質になりました。

JBL用ダイアフラムとしては、チタンが多いのですが、必ずしも音質が良くないという方は一度アルミダイアフラムに交換されては如何でしょうか。

JBL 用 アルテック用として下記のダイアフラムを販売していますが、両者ともサイズが全く同じで互換性が有ります。

今後は、JBL,アルテック共通パーツとして販売致します。

下記の808用 ダイアフラムは、タンジェンシャルエッジで、アルテック特有であると記載していますが、JBL4345の

2420ドライバーには、このタンジェンシャルエッジ付アルミダイアフラムが当時のSS誌の姉妹誌に掲載がありました。

実際の交換の手順等は、は、日を改めて行います。

リフレクター板の製作で薄板を型に入れて曲げました。

大きなレフレクター板とアウター、インナーの3種類の板を曲げました。大きさ、厚さなど異なります。

これは、中央のリフレクター板の上部です。何枚もの薄板を重ねてこのような形状に加工します。真ん中下に幅数ミリの

溝を掘っていますがわかりますか。

この溝は、このように金具が嵌り、確りと固定させる役目の物です。

内側から見たところです。本体の上部にこの金具を取り付け、リフレクター板を上から差し込み

この金属を溝に入れて固定させるのです。

パラゴン レプリカの製作では、3種類の曲面を作る必要があります。

まず、一番に目につく中央のリフレクター板です。

大きさは、幅170㌢、高さ71㌢ 厚さ9.5ミリです。

次にこのリフレクター板の後ろにホーンロードの一部になっているインナーホーンと

375ドライバーと075を設置するアウターホーンがあります。

先日に製作した曲面製作用の木型を毎日使用して上記の曲面を製作しています。

レフレクター板は厚さが9.5ミリです。

そのプレスが完了しましたので、型から外して仮組立の本体に取り付けてみました。

今回のリフレクター板は、型が正確に形成されていますので板がしっかりと接着されていますので今後の作業が楽です。

まだ仮組立ですが、やはり リフレクター板を取り付けると背が高くなるので迫力があります。まだインナーホーンは取り付けて

いません。リフレクター板の左下には、溝切があって加工してからそこに差し込みます。従って約2センチ沈みます。

表から見えませんが、ご覧のように、まさに低音ホーンは、ラッパの形状です。左のバッフル板にウーハーを取りつけます。

仮組立の為、ピエールアングルクランプA20で固定しています。右上のコーナーは、ロックマイタ―ビットを使用した

接合です。

約一月以上前から リフレクター板用の型を製作していましたが、やっと納得いくものが出来ましたので、1枚目のリフレクター板のプレスを行なっています。

湾曲している大きなパネルの製作は、簡単そうに見えますが、はっきり言ってノウハウの塊です。

均等なカーブを形成することは簡単ではありませんでした。

メトロゴンでも同様のリフレクター板の型を製作したのですが、今回は、うまくいかず時間がかかりました。

時間を十分に取って、型に修正を施しましたので、一回目のプレスに状態で納得いく仕上がりを確信しています。

型の仕上がりが良いとプレスが均等になり、何度でも同じ形状のリフレクター板が出来上がるので、修正が不要で楽です。

設計図には、型の製作の事など全く記述がありませんから当時JBLの職人に聞いてみたい気持ちです。月曜日朝にリフレクター板の

プレスが仕上がります。

パラゴンレプリカを1958年の設計図に基づいて忠実に製作しています。

今日は、製作上唯一「雇いざねはぎ」の箇所がありましたので、専用治具を作ってその加工を行いました。

要は、接合する両方の木口に溝を掘って、そこに木片を差し込んで接合すればよいのです。

接着剤の接触面が増えるのでより接合強度が増すのです。

簡単な接合ですが、このパラゴンの場合接合角度が52度と半端で、しかも広いパーツに溝を掘らないといけないので、意外と難しいのです。

因みにこの接合方法は、メトロゴンでは、ありませんでした。D55エベレスト レプリカの場合は、バッフル板に2箇所ありました。

下側のパーツに木片が埋め込まれています。 上側にパーツには溝掘りがされています。溝の幅と深さは、

設計図で指定されています。

接合するとこのように両方の角度を合わせて104度角で確り接合します。パラゴンでこの接合が採用されているのは、

前面両端です。

裏面です。接着剤併用で組立てます。

本日、注文していたパラゴンレプリカに使用するハイドグルーや 手工具が入荷しました。

先日も申し上げましたが、パラゴンレプリカ製作でハイドグルーを使用することにしました。

1950年代の後期に使用されていたと思われる接着剤としてハイドグルーを使用するのです。

ハイドグルーは、少し獣の臭いがします。しかも湯煎して使用します。このように扱いが面倒な点が

現在余り使用されない理由だと思います。

同時に購入した、ベリタス(カナダ)のスポークシェーブとARNO(フランス)のベニアハンマーです。 スポークシェーブは

飾り足の削り出しで使用し、べニアハンマーは突板貼に使用します。

裏蓋が出来たので、使用する TAD4001 ドライバーホーンとJBL K145 ウーハーを取り付けてみました。

実は、以前からこのユニット使ってパラゴンを鳴らしてみたいという強い希望をもっていました。

少々ことならば改造をしてでも組み込んで鳴らすつもりです。

どちらのユニットもJBLオリジナルユニットより大きいので心配になり、実際のユニットを装着するなりして今後の製作の参考にしまし

た。

TAD 4001ドライバーは、375より奥行きが20ミリほど長いので側板に干渉しないか心配でしたが、置いてみて十分な余裕があることがわかり安心しました。

実際の飾り足とホーンの取り付け箇所の製作は最後の難関です。

上から見たところです。

JBLK145を取り付けてみました。何とか取り付け可能です。しかし裏蓋が一部のフレームが5ミリほど出っ張っているので

閉まりません。写真では、左の部分です。メトロゴンの製作時にも同じようにトライしてみましたが、本体を大幅に改造する必要が

ありましたので断念しました。裏蓋を削ればK145も装着可能なので、後日改造いたします。

130系、LE15系、2205系などは、38センチ口径ですが、K145は、40センチ口径ですので、取り付けが一苦労です。

しかし、フィックストエッジを持ち、前後にフラフラと殆ど動かず低音が出るのでフロントホーンロードに最適なウーハーではないかと思っています。

ウーハーボックスは、メトロゴンより広いのですが、ウーハーをななめに設置するので、裏蓋のパーツがウーハーに干渉しないように

2本の補強材の設置位置も変更しました。

暑い日々が続いていますが、汗だくで作業しています。

あまりレポートするような内容はありませんが、ウーハーボックスの裏蓋ができましたので写真を掲載します。

2本の補強を入れました。ドライバーに干渉しないように設置する必要があります。

補強材は、29ミリ厚の米松材です

補強材の配置も重要です。狭い空間ですから注意を要します。

ウーハーボックスの裏蓋はオリジナル設計図通りに設計していません。

というのは、オリジナル設計図では、1/2インチ厚(12.7ミリ厚)のパーチクルボードの指定があり、

その通り製作した場合、ボックス自体の強度に不安があるからです。

そこで、1/2インチ厚合板に3/4インチ厚(19ミリ厚)のパーチクルボードを貼って約32ミリ厚の裏蓋としました。

ルーターテーブルでJBLネットワーク開口を指定通りに開けました。ネットワークの位置は、パラゴンの制作年代によって

数種あります。この下側で横並びに2個開口は、ウーハーがフェライト化された後期モデルの配置を参考にしています。

なお、パワーエナジャイザーの開口は開けていません。

これが、パラゴン後期の裏蓋の配置です。 取り付けているのは、JBL3115ネットワーク2個500ヘルツクロス)です。

横に2本の米松無垢板(25ミリ厚)の補強板を後で取り付けます。

本体に取り付けてみたところです。

裏蓋の右側の部分は、米松の太い無垢材を使用するよう指定されています。確りと太い支柱がキャビネットの真ん中に立って

います。

パラゴン レプリカの制作では、あらたな試みとしてハイドグルー(膠)を使用します。

前回のメトロゴン レプリカの制作では、タイトボンドⅢをメインに使用しました。

タイトボンドⅢは、使用の状況は 色々ありましょうが、最高の接着剤の一つだと思います。

その優秀な タイトボンドⅢに替えてハイドグルーを使うのです。

パラゴンは1950年代後期に制作です。このころには既に優秀な接着剤が開発されていたようです。

当時のJBLのキャビネット制作の職人は、新しく開発された接着剤を使用したのでしょうか。

それとも古くから使用されている ハイドグルーを使用したのでしょうか。

私の調べでは、どちらを当時使用したのかわかりません。

もちろん設計図には、指定がありません。

一方で、弦楽器制作(特にバイオリン制作)では、名器が輩出された中世から現在までハイドグルーが専ら使用されているようです。

その一番の理由は、音が良いからでしょう。

ハイドグルーは、材料が獣の皮膚、骨等が材料で、少々悪臭があります。

それに約60度で湯煎する必要があり、取扱方法が現代に接着剤に比べて面倒です。

利点は、熱を加えれば接着箇所が、剥離しますのでやり直しが可能です。

やはり一番の利点である音が良いのではないかという理由で、ハイドグルーにしました。

仮組立を行なってパラゴンの特長が出てきました。

仮組立でパーツの位置関係と接合具合いが分かりたいへん有益でした。

部品の配置も問題ないことが確認できました。

左フロントですが、全て突板を貼ります。

左下もパーツがキレイに納まりました。

この穴には、リフレクターパネルの一部が収まります。

ここも細かいですが、突板を貼ります。いい感じのデザインです。