月別一覧

私が店長です

店長&スタッフ日記

1390件

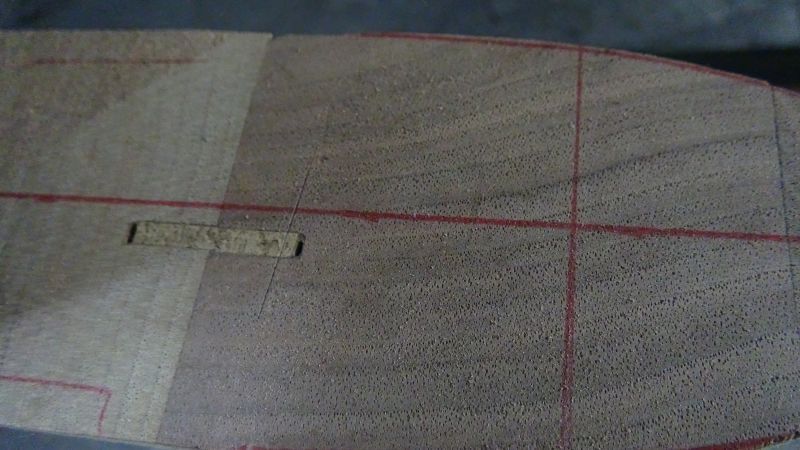

本体の向きを変えて側板の塗装を行っています。

作業で重要なことは、キズを付けないことです。

小さな道具をちょっと落としただけで、キズが付きます。

キズが付けばその補修で更に作業が増えるので 細心の注意を払っています。

どれくらいキズを付けないことを重要視しているかといえば、例えばキズが入った瞬間 に全身が引きつり、

出来たら傷の替わりに自分が怪我(軽傷)した方が良かったと思うほどです。 少し極端ですね。

パラゴンのような大きい箱は、動かす頻度が増えれば、キズのリスクは多くなります。

既に16台制作して 何処でキズが付きやすいか分かっていますが、それでも大きいので注意が散漫になるとミスします。

恐らく小さいスピーカーと比べるとキズのリスクは、大きさの2乗倍増しだと思います。

水平面の側板のみ塗装をしています。効率が悪いのですが、他の部分は、塗料が垂れるのでお休みです。

埃が入らないように、一部に養生しています。またバランスが悪いので倒壊や、落下防止のためクランプで

台に確りと留めています。

11月になり今年も残すは二月未満になりました。

パラゴンレプリカ関係では、塗装作業で目新しいものが無いので近況報告させて頂きました。

まず最近購入した物です。 10月にステレオサウンド誌のWE300B ブックを入手しました。

本物のWE 300Bを持っていないので、いつかは必ず手に入れます。

製造年度で、音が違うようで興味深く見ていました。

そこで不思議になったのですが、 これ程の数量が出回っているのですが、販売会社の広告がないことです。

正式な輸入代理店(以前は、完実電気が販売していた。)もないので皆様はどこで入手したのか不思議です。

オークションでしょうか。 確かに出品されていますが、数十万円の中古品を買う勇気はありません。

そんなことを考えていると、11月に入ってトライオード社(輸入元 エレクトリ)が販売するとニュースが入って来ました。

1本11万円で、しかも管のくすみのないクリアーな新品で、手に届く価格です。

今年の自分の頑張りにプレゼントするための購入して良いなと思っています。

つい購入手続きしそうになりました。

しかし、冷静になって考えてた場合、この新300B販売でヤフオク等の価格が落ち着くのではないか思います。

まだ、音質等の評価も出ていないので、もう少し様子見しようということになりました。

また、6A3シングルアンプ用のパーツを バンテック エレクトロニクス さんで購入しました。このお店、アメリカに直接買付

しているので、お気に入りです。 回路は迷ったのですが,ロフチン・ホワイト アンプにしようと思っています。

今後、日本製の フィルムコンデンサー・アッテネーター他を入手します。

今年もあと二月残すのみになりました。

コロナ禍が長引く中で、次の製造ロットの米松材を何とか入手しました。

いつも3台づつ組み立ているのですが、各パーツを9台分カットしてから、3台分組立しています。

今回は、9台分のパーツを全て消費したので、材料の調達から始めています。

コロナ禍の終了を見越した資材の調達の過熱による、木材関係の不足が始まっています。

コロナ禍がまさか材料調達に影響するとは全く考えていなかったです。

主要材料の合板類は、十分確保していますが、米松無垢材は、在庫不足ですので早めに手当てしたのです。

米松材 2X6材 (ツーバイシックス)です。 節の少ないものをセレクトしています。

米松材は、ピンからキリまであります。 この米松材は、99%セカンドグロース(植林された商業用の木材)でしょう。

良材ですが、更に良質のものは、更に目が詰まってずっしり重いです。

オールドグロース(原生林)のものが別にありますが明らかに密度が違い堅く重く別物です。

米松材の欠点は、ひび割れ・ ササクレ・松脂等です。 これらの欠点を防いで使用しています。

おそらくこの材の約30%は、鋸粉になって失われます。

勿体無いのですが、約3㎜幅の丸鋸で正確にカットしなければならないので仕方ないです。

米松材の特徴は、他の針葉樹よりも重く、芯材は薄いオレンジ色になっていることです。

パラゴンレプリカの材料使用割合で、約10~15%は、米松材を使用しています。

オリジナル設計図では、パインランバーを材料指定していますが、当店では、その一種である米松材を使用しています。

SPF材・スプルース・米ツガなどは、米松材よりも入手しやすいのですが、米松材に拘って使用しています。

昨日の工房です。 17台目と18台目の作業中です。

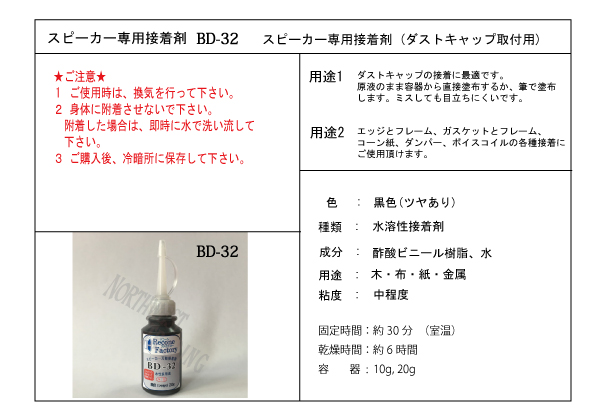

最近、デービーボンド15gチューブの仕入れをメーカーに打診したところ、製品ライン合理化のため、

当品は製造中止 すると連絡がありました。

デービーボンドは、修理に手軽に使用できるので人気商品でしたので残念です。

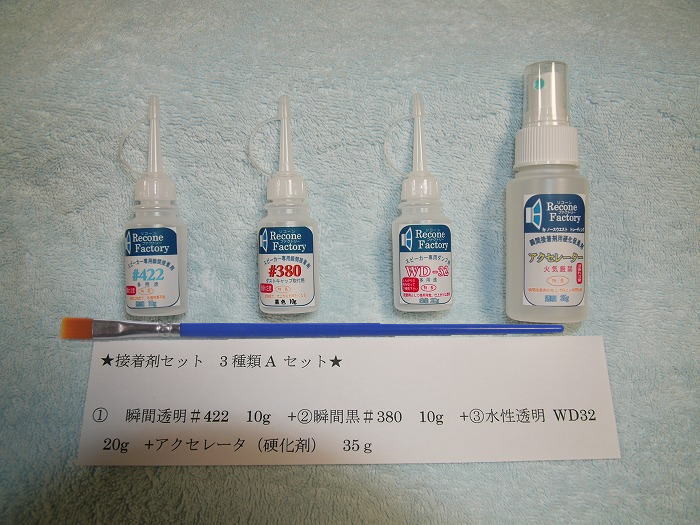

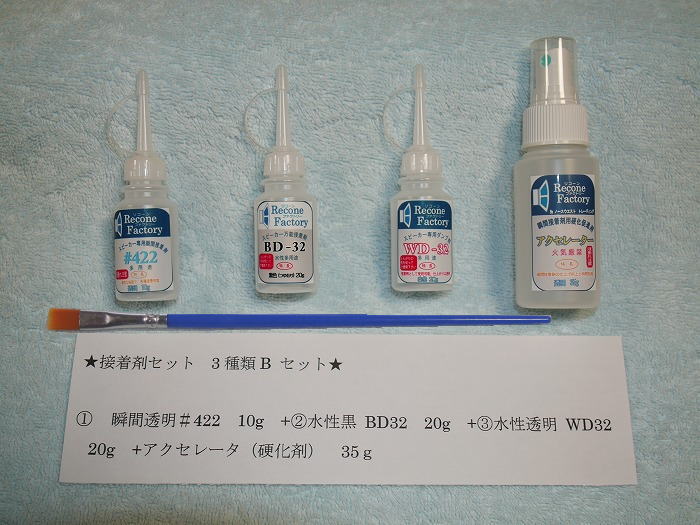

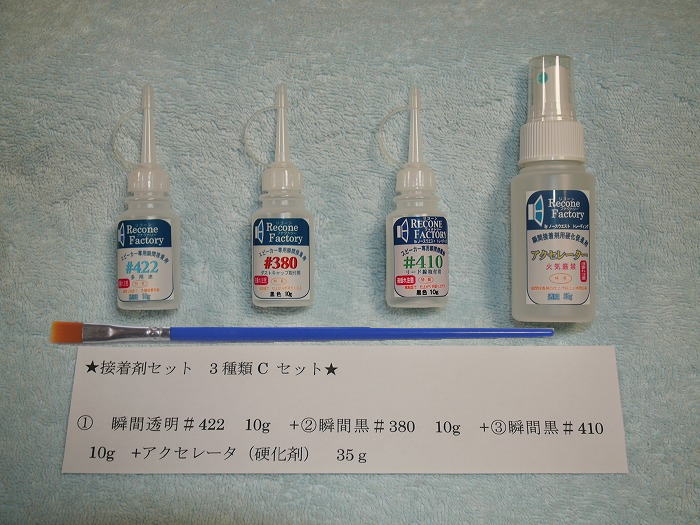

接着剤セットにデービーボンドが入っていたので、今回セット内容を見直してリニューアルいたしました。

新接着剤セットの概要を説明いたしますと次の通りです。

1 デービーボンドの代替品は、黒色水性ボンドBD32です。

水性ボンドは、臭いも殆ど無く、割合に安全です。水性ですから、付着の場合は、水で洗い流せます。

何よりも良い点は、使い易いことです。 粘度が使い易い中程度です。主な用途はダストキャップの接着です。

仮に、作業中に手振れ等で接着箇所が乱れた場合でも、仕上がるとそのミスがあまり目立ちません。

それは、キャップの紙に接着剤の色や質感が近いからだと思います。

2 セットに水性ボンドWD32を40g入れていましたが、半分の20gに変更いたしました。 それに伴い、価格も変更いたしました。

3 セット商品は、従来4種でしたが、お客様の選択肢を広げて5種になりました。

☆ 接着剤セット 3種類 A ☆

https://www.hobbies-n-things.com/product/884

☆ 接着剤セット 3種類 B ☆

https://www.hobbies-n-things.com/product/885

☆ 接着剤セット 3種類 C ☆

https://www.hobbies-n-things.com/product/912

☆ 接着剤セット 4種類 A ☆

https://www.hobbies-n-things.com/product/886

☆ 接着剤セット 4種類 B ☆

https://www.hobbies-n-things.com/product/887

ご検討お願いいたします。

早くも10月中旬に入りました。

今年は、私的な出来事が多く作業が大幅に遅れました。

今年初めての出荷です。

手を離れますので、少しホッとしています。

正面を天井に向けて、パレットに載せて、梱包します。

お客様のリスニングルームで荷解きします。

片方あたり3本の脚を取り付けてから、自立させて、左右合体して、真中にリフレクター板を差し込みます。

左右本体です。片方あたり70キロくらいあります。

全部で5個口の貨物です。2個のダンボール箱には、ホーン2個、前脚2個、後脚4個、ネジ金具雑品等が入っています。

来週の出荷に向けて、作業しています。昨日は、再度リフレクター板を取り付けてみました。

今回が最終です。 このような姿がお客様のリスニングルムで再現されます。

取付て納まりの確認しました。 多重に塗装しているので、おさまりが変わっていないか確認するのです。

左の箱です。

右の箱です。

左箱のエプロン部分です。

この部分にフェルトを取り付けています。 ここの収まりもチェックします。

センターラインも等間隔に収まっています。 杢目は連続ではなく、左右対称です。

数日前に、本体に前脚を仮に取り付けたところ、色が濃ゆかったので、薄く塗装してみました。

前脚の色が少し暗いです。そこで、色を薄くしてみました。

色を薄くしてみました。 突板も前脚の材料の無垢材もともにウォルナット材ですが、同じマホガニー色で着色しても、

同じ色になるわけではありません。 そこが天然木の面白いところです。

本体の方向を変えて、水平面のみ塗装しています。そのおかげで、滑らかな表面になります。

リフレクター板は、スプレー塗装を行いました。

スプレー塗装は、筆やブラシよりも表面が滑らかです。

昨日 18日(土)は、久しぶりに晴天でした。

秋晴れ大陸性の乾いた空気でした。従って塗装再開です。

その前に恒例の前脚とホーンを左右本体に取り付けて位置調整行いました。

右の箱です。塗装中ですので、仕上げ完了後にもう一度取付てみます。

お客様のリスニングルームで組み立てると、まさにこの通りになります。

左の箱です。前脚の上部が垂直になるように調整しています。

14号台風の影響も伴った秋の長雨で、通常の塗装が1週間ほど停滞しています。

そこで湿度の影響をあまり受けないホーンの塗装を行いました。

窯に入れて200度くらいで焼付するので、湿度が高くても影響ないのです。

黒い部分が焼付塗装です。

ホーンの開口部は見える所なので、特に注意を払っています。

ドライバー取付部分です。 塗料が一箇所に集中しないように、均等に塗布しています。

内側もムラにならないように丁寧に塗布しています。

今後は、本体に前脚とこのホーンを取り付けて、位置調整行います。その後は、全体の塗装の仕上を行っていよいよ納品です。

17台目の左右本体を立てて、側板を水平にして塗装しています。

雨模様が数日続いているので、塗装作業が停滞しています。

塗料が重いので、垂直の部分に塗布すると垂れます。従って水平な側板のみ塗布しています。

天板とフロントのエプロン部分は既に水平にして塗布しています。

同時に、前脚やホーンも塗装しています。

17台目を納品に向けて制作中ですが、リフレクター板を仮取付してみました。

塗装中です。 これからも数回研磨+塗装を行います。最後の仕上は、HVLP(低圧ガン)でスプレー塗装します。

リフレクター板の取付のポイントは、このような箇所の収まりです。

光線で色が違って見えますが、左右箱の結合部分です。杢目は、左右対称です。

右箱です。 取付のポイントは、リフレクター板の裏側と、インナーホーンの表側に5ミリの空気層が出来るように

左右で4ヶ所楔をと取り付けます。 その楔を何処に取り付ければ効果的かがポイントです。

左箱です。色がいい感じです。

実は、4台目から15台目まで同じマホガニーブラウンの着色剤を塗布していました。

今回の17台目~18台目には、新しいステインを採用しました。

同じマホガニーブラウンですが、杢目がクリアに見えるようになりました。

なお、16台目は、ウォルナット突板貼りで無仕上げです。

また、1台目から3台目までは、エボニー突板貼りでした。

前のマホガニーブラウンは、赤の要素が強かったのですが、今回のものは、赤みが抑えられて美しい杢目が強調されています。

以下は、比較写真です。同じ日同じ時間に、同じカメラで撮影しています。

リスニングルームのパラゴンレプリカです。5年前(2016年6月納品)に製作したもので、

米松合板へグレードアップするお客様から戻って来ました。今年の5月からリスニングルームで、D55エベレスト レプリカと併用で聴いています。

半艶消しの塗装しています。

現在130A(150-4C化に改造)+TAD 4001のツーウェイで鳴らしています。

本来のパラゴンの音とは違いますが、TAD 4001の音が強調されていますが、非常にクリアーな音質です。

低音は、軽めですが強弱のはっきりしたクリアな低音です。一番嫌いなブーミーな低音は、300Bシングルアンプのお蔭で

全く出ません。

ホーンもレプリカです。 主要材料は19㎜厚パーチクルボードです。

ドライバーはTAD4001です。 前から見て375と少し形状が違います。

以下17台目~18台目の写真です。同じマホガニー色ですが、杢目がクリアーになっています。リフレクター板です。

立てて使用するので、見え方が違ってきます。

リフレクター板のセンターです。左右対称に貼っています。

左の箱です。

右の箱です。

研磨+塗装作業を繰り返します。

17台目~18台目は、木工パーツの組立が終わり、左右本体の連結金具を取り付けました。

金具取付の前に塗装です。 塗装と言ってもすぐにスプレーをかけるわけではありません。

切削作業で多少油汚れがついているので、脱脂洗浄してから塗装になります。

艶消し黒で塗装しました。脱脂したので、塗料の付きは良いようです。

本体は、塗装+研磨を繰り返しています。

ステインを変更したので、杢目が以前よりクリアーに見えます。

フロントに3箇所金具を取付ました。この様に左右のインナーホーンカバー(15㍉)より出っ張ていません。出っ張ると前に取り付ける

リフレクター板の邪魔になります。 この部分もたいへん巧妙な設計ですね。

この連結金具は、単なる鉄製のパーツですが、左右の箱を確りと引付けて、薄いので目立ちませんが、無くてはならない

パラゴン専用のパーツです。

今日は、左右本体の連結の作業を行いました。

この工程は、単に左右の箱を連結すればよいというものではありません。

つまり同じパーツで同じように組み立てても、木材ですから、狂いが出ます。

この狂いを押さえて、一体化するように連結させるのが重要なのです。

左側の箱に7本の太さ10ミリのバーチ材のダボを設計図の通りに所定の箇所に打ち込みます。

一方、右の箱には、同じ10ミリの穴を7箇所ドリルで穴あけします。 簡単な作業のようですが、何処にドリルで穴あけするのか

が、重要です。

このように、左右の箱を確実に合体させます。

その後、更に、前後6箇所の楔状のクランプで左右を確りと引付けます。 この金属部品は、まだ、塗装前の状態です。

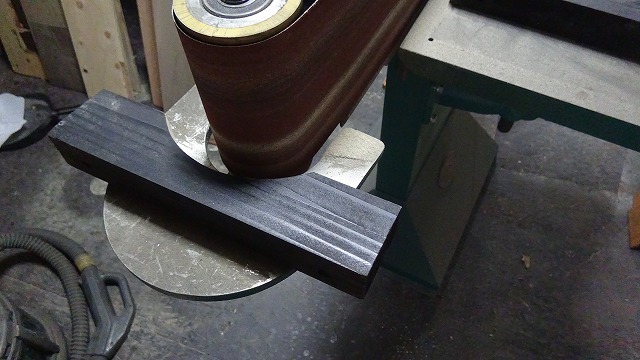

大きいベルトサンダーで、375ドライバー保持用のクランプの円弧部分を滑らか研磨しました。

大きいパワーツールは、危険な面もありますが、作業効率が非常に高いです。

今日も、曇りですが、湿度が高く蒸し暑いので、塗装に不向きです。

8月の後半は、梅雨のような天候で、塗装は殆ど行わずに、突板を貼りました。

ふと何ヶ所貼っているのだろうと思い数えてみました。

左右本体ボックス・・・12枚 X2 24枚

りフレクター板・・・5枚

合計 29枚(平面を1枚として数えました。)

1台当たり 大小30枚近い突板を貼っているなど、制作中は思ってもみませんでした。

難しいのは、左右本体天板2枚、左右本体側板2枚、 リフレクター板正面1枚の計5枚の広い突板を貼る箇所です。

皺なく貼ることが難しいのです。 狭い箇所は、接着剤が良くつけば割合簡単です。

このパラゴン レプリカは、突板を貼って無仕上げで納品する予定です。 お客様の方でブライワックス仕上げされる予定です。

この広い面を皺なく貼ることが難しいのです。 突板は杢目があり、柔軟さが不均一で、しかも接着剤の水分で膨張するので

皺が100%出ます。そこを工夫しながら皺を排除して、貼るのです。

主な部分は、19㎜厚 マリン米松合板(7層)を使用しています。 内部のみ艶消し黒で塗装します。

今日も雨です。 当地では、梅雨入りが早かったのですが、梅雨期の雨量はどちらかといえば少なかったです。

この8月の長雨でその分を取り戻した格好です。

このような、多湿な天候では、塗装が出来ず工程に遅れが生じています。

近隣には、ブドウや梨の果樹園がありますが、この時期の日照不足は、大きな影響がでると思います。

当方も、秋の味覚を楽しみにしているのですが、残念です。

先々週に、フロントレッグ下部を削りました。

そのうちの1本は、削り過ぎた部分があり、修正できないので、新たに削り出すことにしました。

右は、既にステインを塗布しています。 左は削ってから、180番のサンドペーパーを掛けたところです。

ウォルナットの無垢材ですが、キレイな杢目です。 杢目は、お客様のご希望でこれは、素直なものを選んでいます。

下の見えない部分は、剥がれないように接合しています。

本体に装着できるように切込みを入れます。

いい感じの杢目です。

突板を貼って塗装を行っています。

フロント部分のホーン下のエプロン部分に突板を貼りました。

工程上この部分は、先に貼らないといけないのです。

アウターホーンを艶消し黒で塗装して、その隣が突板仕上げですから、境界の仕上げが難しいのです。

塗装部分と突板の境界部分です。

アウターホーン出口部分は、見える所なので、丁寧に塗装等行っています。

既に何度か、スプレー掛けを行っています。

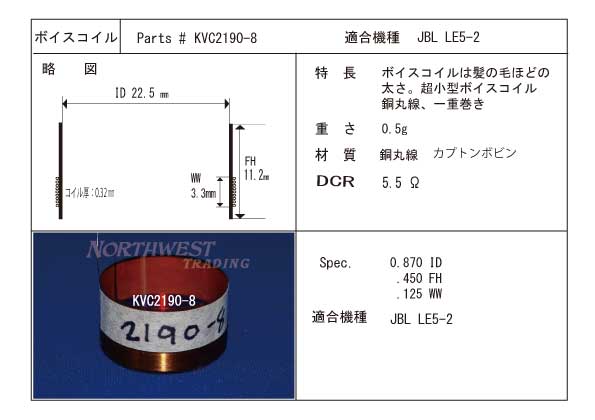

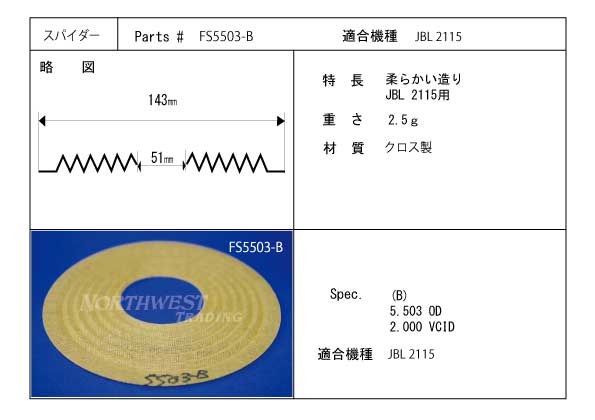

長らくお待たせしていましたが、KVC2190-8 (JBL LE5用ボイスコイル)と FS 5503B(JBL LE8T 用柔らかダンパー)が入荷たしました。

左右本体箱に引き続き、リフレクター板にも突板を貼りました。

貼り方は、センターで杢目が左右対称になるように貼っています。

リフレクター板の円周は約175㎝です。 1枚の突板では、カバーできないので、3枚に分割して貼っています。

杢目の配置の関係で27.5㎝+120㎝+27.5㎝の割り付けで貼っています。

右側の接合部です。やはり皺が出来ないように貼ることが難しいです。

センター部分です。見え難いですが杢目が左右対称になるように貼っています。仮に奇数枚の突板を貼ったシートだと、

歩留まりが非常に悪くなります。そこで、偶数枚の貼付のシートを使用しています。

連日の金メダルラッシュすごいですね。

選手たちの活躍が凄いのに間違いないのですが、東京開催でのホームアドヴァンテージの追い風の影響もあるようです。

後半戦もメダルを積み上げて日本を元気にしてもらいたいです。

第6製造ロット(17台目~18台目) 本体に突板貼りを始めました。

まず、下地の準備です。米松合板にそのまま突板を貼っているわけではありません。貼る前には必ず、サンドペーパー

などで、平滑にして作業開始です。既に艶消し黒で塗装していますのでその部分は、必ず養生フィルムを被せます。

天板と側板を貼りました。 杢目で皺が出来やすいので、皺無く貼り付けることは難しい作業です。

皺がない、素直な突板が、理想です。

長い突板が入手できないので、この箇所で、左右対称になるように貼っています。本のイメージからブック貼りと称しています。