月別一覧

私が店長です

店長&スタッフ日記

1389件

連休の土曜日曜に作業場の断熱工事を行いました。

約60平方mの屋根の内側に厚さ約20センチの断熱材を設置しました。

ツーバイフォー建築は、非常によく出来たシステムです。

この断熱材も約40センチ間隔の間柱に丁度良くフィットします。

断熱材は、厚さ20センチで3メートルの長さですが、かなりの重さにも拘らず、間柱に丁度良くフィットしていますので、落下しません。

このあとは、配線を業者にしてもらい、天井と壁にベイパーバリアーのビニールを貼り、その次に石膏bボードを貼り付けます。

お陰様で、土曜日の一日で屋根の断熱材施工が完了しました。

断熱材取付けが完了したところです。

使用した断熱材。R25は、厚さ約20センチ。グラスウールは、割合価格が手頃な断熱材ですが、ごく小さいガラス繊維の埃が、

出ますので吸い込みに注意です。

JBL LE8T用のリコーンキットの販売を企画していますので、その商品の概要を説明いたします。

このリコーンキットは、JBLの純正部品(オリジナル)ではありません。

今入手できる部品でオリジナル品に類似している部品の組み合わせでキットが構成されています。

パーツ等構成は以下のとおりです。

コーン紙:#45825-1 コーン紙直径144.5ミリのストレートコーンで白いコーティングが施されています。そのためコーン紙の剛性と重量が増しています。50ミリのボイスコイルが適合します。エッジは、ウレタン製の一山です。コーン紙がその口径の割りに重く、エッジが柔らかく大きい振幅が取れるので低音再生に有効です。

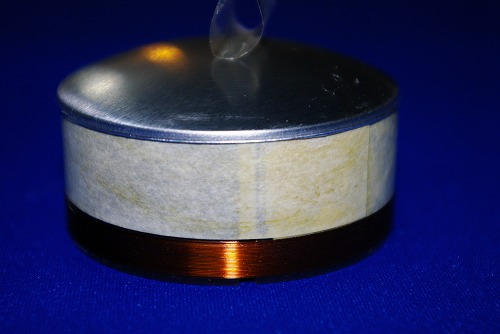

ボイスコイル:#6125-8 50ミリ口径のボイスコイルです。ボビンの高さは、オリジナルとほぼ同じです。コイルの巻き幅は、オリジナルよりやや広い6ミリです。LE8Tのヨークプレートが厚い(12.5ミリ)のためショートボイスコイルであり、磁気を効率的に受け止め信号に忠実な再生を行います。また、オリジナルは、エッジワイズ巻きのコイルですが、キットのボイスコイルは、丸線巻きコイル です。

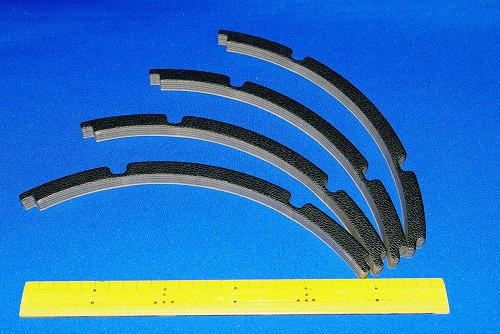

ダンパー:FS5544-C 6山の140ミリ口径のダンパーです。オリジナルとほぼ同形です。しかし、ほんの少しオリジナルよりも硬いと思います。エージングが少し必要でしょう。

アルミダストキャップ:DCA2100 直径52.5ミリのアルミ製ダストキャップです。裏側に二つの三日月型のスポンジ製ダンプ材を取り付けて 下さい。スポンジは、オリジナルをリユースして下さい。なお、直接ボイスコイルボビンにフィットするようになっています。 コーン紙にダストキャップを接着するのではなく、ボイスコイルボビンに直接接着してください。

販売開始は、5月下旬を予定しています。

キットには、リ-ド線、センタリング用フィルム、リコーンマニュアルが含まれます。

リコーンキットを販売していますが、やはりオリジナル部品に勝る物はありません。まだ使用できるオリジナル部品は、温存してご使用された方が良いと思います。従ってパーツの個別販売も可能ですからお問合せください。

今週末からいよいよゴールデンウィーク突入ですね。

日ごろから当社でお買い上げ頂き、たいへんありがとうございます。

この時期毎年 お陰様で、多数のお客様から、スピーカーパーツのご注文頂いており発送にてんてこ舞いの日々です。

じっくり時間が取れる連休期間中にご愛用のスピーカーの修理やエッジ交換をされるお客様が多いようです。

連休中は、何処に出掛けても混雑が避けられませんから、賢明な選択ですね。(笑)

このように連休前の駆け込みご注文の対応に忙殺されているこの時期ですが、多くの新製品が入荷しました。

一点一点の特長をこのコーナーで追々紹介しようと思っていますので、よろしくお願いいたします。

写真は、新製品の本日入荷分です。

3月24日のこのコーナーでお知らせいたしましたとおり、カタログを作成中です。まだ完成まで約70%のところでしょうか。このカタログは、業者様から、こんな部品あるかといったお問合せが非常に多いいため、その対応として部品の仕様図やスペックや実物の写真を掲載し、商品が誤り無く、お客様へ販売する目的で作成しているものです。従って、これからは品番で商品を呼び、お客様と当社が、同じデータを共有して取引がより円滑に出来ることになると思います。

弊社は昨年夏に法人化しました。

ホームページ上では2つのサイトを運営していますが、まだ実店舗がありません。

しかし、自宅兼工房、倉庫がありますので、スピーカーの部品を直接買いに来られるお客様が時々いらっしゃいます。

近くの大分だけでなく、福岡や久留米市など近県からもいらっしゃることがあります。

先日は大分で超有名な企業の社長がお見えになり驚きましたが、業務を始めて数年、頑張っていたらこのようなこともあるのだと嬉しくなりました。

弊社 応接室

ピエール クランプはじめ工具は、本社スペインを中心にヨーロッパのフランス、ドイツ、そしてアメリカでも販売されています。

日本では弊社が初めて、一昨年より販売を開始し、その商品の良さを知って頂き、認知度も高まってきました。

特にピエールカーゴバー(突っ張り棒)は、最近リピーターのお客様が多く、その使い方の多様性と便利さのため、クランプをご使用になる木工職人やDIYのユーザー様以外の一般の会社やご家庭で、ご使用になるお客様が増えています。

その用途は、会社倉庫での作業場確保や、荷物の固定、ご家庭の家具倒壊防止用としても有用です。

ピエール本社では、最近このようなアピール画像を作りました。

「カメレオンのように、あなた色に染まってニーズにお応えします」といった意味でしょうか。

カーゴバーは、フランスのリヨンで開催されている EUROBOIS というプロフェッショナル向け展示会でゴールデン リヨン(仏名 "Lyon D'Or") という賞を受賞しています。

スペイン ピエール社の2012年カタログが一新されました。よろしくお願いいたします。

主な新製品としては、突っ張り棒のアクセサリー、マキシプレスSシリーズ、エッジグリップクランプ等が紹介されています。

近日中にこれらの商品が、当社に入ってきますので、 詳細をご報告いたします。

2012年英語版カタログは、こちらです。

先日購入した、試聴用のJBL D130の古いコーン紙等を外してオーバーホールいたしました。

色々なことがわかりましたのでレポートいたします。

私は、今までJBLのコンシュウマ向け製品とプロフェッショナル向け製品に音の違いはあるものの、各部品は、共通で規格は、ほぼ同じと思っていました。

具体的にこんなに違うものだとは、思いもよりませんでした。

比較したものは、2220AとD130です。

どちらも軽いノンコルゲートのコーン紙を持ち能率が極めて高いユニットです。

マグネットは重さが2220A:6.2kg に対してD130:5.4kgです。

プレートの厚さは、2220A:9.0㍉ に対してD130:7.6㍉です。

これだけマグネットの主要部分の仕様がこれだけ違えば、出てくる音もかなり違うことがわかりました。

2220Aのほうが磁気回路は、大きく厚いマグネットギャップを持っています。

ボイスコイルの振動幅を大きく出来ますので豊かな低音を狙った造りでしょうか。

一方のD130のほうは、磁気回路は小さいですが、薄いマグネットギャップの仕様になっており、コイルの振幅は、小さいですが、シャープな音造りを狙った物でしょうか。

このあたりが、両者の音の違いではないでしょうか。

このD130は、プレートが金色です。写真ではわかり難いですが、30年以上前の製品にしては、傷や汚れが無く全体的に非常にキレイです。

ボックスから出されることなく使用されていたので裏側もキレイです。

左が、D130、右が2220Aです。プレートの厚さや、マグネット回路の奥行きも比較してください。

大きく違うと思います。

JBL D130を入手いたしました。

前にも申し上げましたが、当社は、リコーンキットやスピーカーパーツ他を販売していますので、お客様からここがこうだから部品が適合しないとか、この部品は、どう取り付ければよいか等のお問合せを頂いています。

それに対応するためにユニットの現物が必要ですので、試聴用のスピーカーもあわせて、時々購入しています。

これまでに2220A,LE8-T,2115A,2405Hをこれまでに会社で購入いたしました。

さて届いたD130は、アルミセンターキャップが凹んでいましたが、その他のハード面は、程度の良いものでした。

アルミセンターキャップの凹みをセロテープで粘着させて修理して、試聴しました。

アルニコですので、マグネットの抜けが心配でしたが、大きな歯切れの良い音が出ていましたので、全く問題ありませんでした。

ただし、ある音域でピークがあるようで、リコーンが必要と思いました。

今度リコーンするときは、新製品を使用してリコーンいたしますので、そのレポートをいたします。

アルミセンターキャップは、完全に元どおりに直っていません。全体的に程度は良いのですが、ある音域で

歪むところがあります。

コーン紙やガスケット以外は、キレイなユニットです。

姉妹スピーカーの2220Aと並べてみました。マグネット部分の形状が、大きく異なります。2220A

が重さ7.7キロに対してD130は、7.0キロでした。2220Aの方がずっしり重たいです。この差は、音にも出ます。

左の2220Aのマグネットは、テーパーがかけられていて、D130より高いことがわかります。

この度、当社ノースウェストトレーディングのロゴを一新いたしました。

新しいロゴは、アールデコ調の字体を基調としてオリジナルの斜体といたしました。

力強くしかも親しみやすいものです。

今後、当ネットショップ、カタログ、看板等で見かけると思いますがよろしくお願いいたします。

もう今年も4月になり私自身、サラリーマンを退職してから既に8ヶ月以上経過したのにまだ、サラリーマン時代の諸々の書類の整理も終わっていないのです。

日々仕事の手順を考えねばと思うこの頃です。

さてLE8T用のダストキャップは、入手したのですが、このダストキャップだけは、そのまま販売するというわけにはいきません。

なぜなら、LE8T用のダストキャップは、オリジナルでは、裏側にスポンジをつけて高域の鳴きを押さえているからです。

スポンジ材料を買ってきて、 オリジナルに習って、ダンプ材を2種類作ってみました。実際にダストキャップに付けてみて試聴してみる予定です。

写真は、LE8T用のアルミ製ダストキャップと2種類の試作スポンジダンプ材です。裏側に両面テープを貼り、アルミダストキャップの裏側に貼り付けます。

今回は、黒い丸型のスポンジダンプ材を2個ダストキャップの裏側に貼り付けました。試聴結果は、また後日レポートいたします。

現在、当社では、業務用のスピーカーユニットとしてJBL LE8T 関係では、LE8T(?)を1台、2115Aを2台所有しています。いずれもオークションで購入したものです。

どれも発売から30年以上経過しているので、製品のバラつきは大きいという先入観を持っていました。そのため、受け取ったユニットを試聴して、誤った判断を下していました。

それは、初めに購入したLE8T(?)は、通常の一般的なLE8Tと思っていましたが、色々調べるうちにLE8T-1という別のユニットであることが判明しました。

もともと、アクエリアスに組み込まれて販売されていたユニットで通常のLE8Tとは、構造も音質も異なることがわかりました。

この音質が一般的なLE8Tと思って、リコーンキットを企画していましたが、軌道修正しようと思っています。

それにしても、30年以上前に発売された製品ですから、情報も限られていますので、私のような誤解が生まれるのですね。

また、ネットは情報の宝庫です。この情報もネットで入手しました。ネットが、無ければ、誤った情報のままになっていたと思います。

LE8Tのようなヴィンテージユニットは、奥が深くて興味が非常にそそります。カタログに載っていないユニットも数多くあって楽しいです。

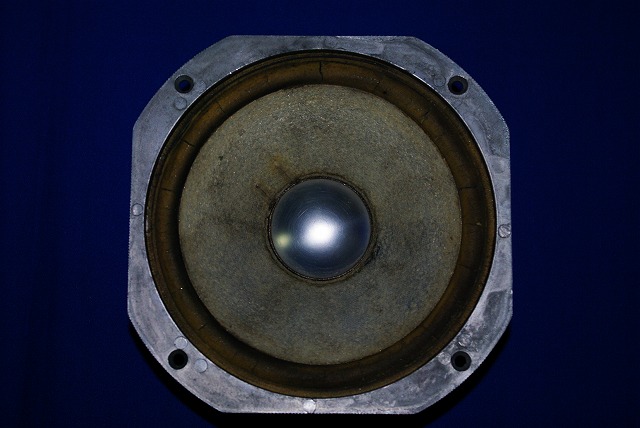

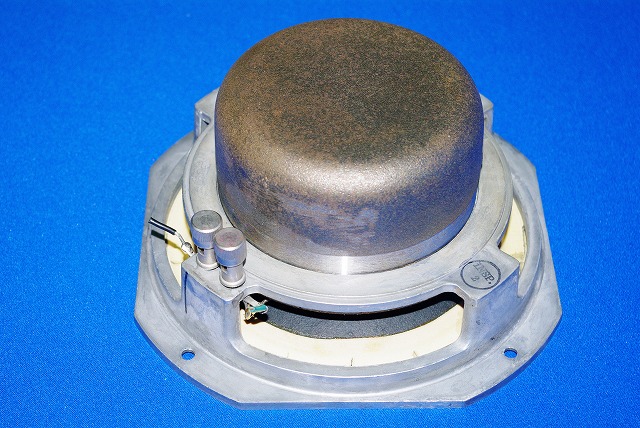

写真は、JBL LE8T-1 です。LE8Tとの違いは、フレームが違います。LE8T-1は、金型のあとが残っています。フレームに見える

数箇所の丸い跡です。LE8Tは、ヘアーライン仕上げで美しく仕上がっています。コーン紙の直径も異なります。LE8T-1 は、142ミリの対してLE8Tは、145ミリでやや大きいようです。(製造時期で大きさが微妙に異なるらしいです。) 音質の一番の違いとしては、アルミダストキャップの内側のダンプ材としてのスポンジの形状です。分解していないのでお見せできませんが。

ターミナルは、別のものを付けていますが、本来は、半田付け仕様でした。

当社の実験用 JBL 2115Aで LE8T リコーンキット製品開発のため リコーン作業を行いましたので途中経過を報告いたします。

先日、LE8T用のリコーン紙を入手いたしましたので、一応ボイスコイル、ダストキャップ、ダンパー、コーン紙が揃ったのでリコーンを始めました。

作業では、実際行ってみると、色々新しい発見があります。たとえば、LE8T(2115A)のマグネットのキャップは、幅が割合広いことや、アルミダストキャップの取り付け方法(接着方法)などです。

作業は、順調に進みあとダストキャップの取り付けを残してタイムアップになりました。

また作業は、明日しますが、音が気になり、箱に入れてアンプに繋いで音出ししました。

高音は、アルミキャップが無いので出ませんが、中低音は、LE8Tと比較しても遜色ない弾みある音が出ていました。

完成しましたらまたレポートいたします。

JBL8T用 コーン紙です。表に白いぶつぶつのコーティングが施してあります。そのたノンコーティングと比較すると、

重く厚くなり剛性が上がっています。

裏面です。

LE8T用ボイスコイルとダンパーです。コイルの巻き幅は、オリジナルが4.5ミリに対し6.2ミリです。

ダンパーは、オリジナルと形状はほぼ同じで、オリジナルと同じようにやや硬めです。

JBL2115Aです。マグネットのプレートは、クリーニングのため外しています。LE8Tとは、マグネットの形状、

塗装の色、ターミナルのポスト等が異なります。

コーンアッセンブリーを装着したところです。ボイスコイルのセンター出し用のフィルムを立てて

作業しています。コーン紙が前後に良く動くタイプです。

このあと、リード線を赤・黒のターミナルに半田付けして、音出ししました。

先日、かつてのオーディオ界の有名メーカーの山水電気が民事再生法の適用を申請し事実上倒産しました。

ここ10年来、アンプの製造は行ってませんが、過去にJBLの代理店でもありましたし、アンプメーカーとして一時期不動の地位を築いたメーカーでした。

購入以来20年以上経過しますが、現在も故障も無く使用しているプリメインアンプのメーカーですので、残念な気持ちです。

やはり、バブル期以降のオーディオブームの衰退でしょうか。

何百万円もする機器がゴロゴロしていますが、実際は、オーディオ業界のパイは小さいのですね。

あのように大ヒットアンプを連発していた優れたメーカーがなぜ倒産したのか疑問でした。

技術も製品コンセプトも素晴らしかったので経営の失敗が無ければ、現在でも魅力ある製品を生み出していたと思いますので残念ですね。

春の陽気に誘われて宇佐神宮にお花見に行ってきました。八分咲きくらいでしょうか。そのときの写真です。

JBL LE8T用のアルミダストキャップとして販売する予定の候補商品が少量入荷しました。

ボイスコイルとダンパーは、既にキットの構成部品として入手しました。残るは、ダストキャップとコーン紙でした。

本日入荷したダストキャップが、お客様に販売した場合、満足していただけるか、実装して検討します。

写真は、ボイスコイルにダストキャップを載せてみたところです。オリジナルのLE8Tは、ボイスコイルボビンに直接ダストキャップが、接着されていると聞いています

それで、あのように素晴らしい高音が出るのだと推測されます。

この手元のダストキャップとボイスコイルも、写真のとおり丁度具合良く納まります。

次の写真は、JBL 2115Aのオリジナルコーン紙と推察している物です。前オーナーがダストキャップをオリジナルから

程遠いものと交換していました。またコーンには、ダンプ剤のようなものを大量に塗布していましたのでオリジナルか否か

判別できませんでしたが、ボイスコイル引き出し線とターミナルリード線の処理の仕方は、かつてのJBL独特のものと同じですので

恐らくオリジナルでしょう。

あとコーン紙を見つければ商品化できるかもしれません。コーン紙の材質や、奥行き(深さ)などが、選定材料になります。

2階上の屋根裏収納部屋に昇るために木製折り畳み階段を設置しています。

その開口部のケーシング(縁取り)を付けました。

幅約5㌢の幅木を45度にマイターソーでカットして、4本の木を”ロ”の字型にして組み立て、開口部に設置しました。

写真は、幅木をピエールアングルクランプ A20 で直交させてエアーネイラーで隠し釘を打つところです。

この場面で手で幅木を保持することは、危険でもあり、加工精度も出ません。

やはりアングルクランプで確り直交させて、余裕を持ってエアーネイラーで作業することをおすすめいたします。

本日念願の屋根裏収納部屋が完成しました。

寄棟の屋根の四方の屋根もすべて補強し、秒速50メートルの台風にも耐えるようにあらゆる補強をしましたのでまる二月もかかり

ました。

(50メートルの風の物理的な計算はしていませんが、耐えるはずとの希望的観測です。)

屋根裏での施工は、暗く埃っぽい現場ですので、あまり楽しいものではありませんでした。

また、ガラクタが、従前から置いてあるので、その荷物をよけながらの作業ですから、本当に苦労しました。

密閉に近い部屋出来上がり、断熱材も入れましたのでその効果が今年の夏にあらわれてくれると良いなと思っています。

BEFORE(工事中の写真です。)新たに設置した白いスタッド(間柱)は、細く見えますが、ツーバイフォー(断面89ミリ×38ミリ)

です。屋根垂木がツーバイテン(断面240ミリ×38ミリ)なので細く見えますが、かなり頑丈です。

AFTER

スピーカーパーツ(エッジ・ガスケット)新製品のご案内です。

◎JBL 30㌢用クロスエッジ SC JBL E120

特長は、2山のm型クロスエッジです。適合機種は、JBL E120,2202,D120,D123等です。

◎JBL 30㌢用ガスケット GPS 1201

紙製の30㌢用ガスケットです。JBL30㌢口径のE120,2202,D120,D123等に適合します。

4本一組でスピーカー1本分です。8穴です。断面の大きさは、幅12.7㍉ 厚さ6.2㍉です。

◎JBL 38㌢用ガスケット GPS 1504

紙製の38㌢用ガスケットです。JBL38㌢口径のE130,2220,D130,D140等に適合します。

面の大きさは、幅12.9㍉ 厚さ13.6㍉です。特長は、特に厚さがあるので、特殊な使い方が出来るのではないかと思います。

表面は、ビニールコーティングされています。

今日は、屋根裏収納設置工事も大詰めで棚設置や、造作工事を行いました。

屋根裏収納は、2階天井裏にあるので以前に木製の折りたたみ式の階段を設置しています。

しかし、開口部ば大きいので、落下の落下の危険があるため、フェンスを三方に設けました。

そのとき仮設置で2種類の ピエール アングルクランプを使用しました。

今回は、アングルクランプで接着したわけではありませんが、両クランプ共に確りと正しい位置に部材を固定出来、その後の作業が、落ち着いて出来ました。

使用してみてやはりアングルクランプは、箱ものの組み立てに威力を発揮します。

4個使用すると3枚の板で三面を形成することが可能です。

ピエール アングルクランプ A30 を2個使用して3枚のOSB合板(25.4ミリ厚)を仮固定してします。

がっちり3枚の板を直角に保持しています。

ピエール アングルクランプ A30は、厚い板もこのとおり強固に保持します。写真は、28ミリ厚

米松合板。最大厚さ80ミリまで適用可能。

ピエール アングルクランプ A20 を2個使用して3枚のOSB合板(25.4ミリ厚)を仮固定してします。

がっちり3枚の板を直角に保持しています。

その拡大写真です。

直交部分がっちり隙間無く、直角を保持しています。加工精度の高い工作が可能になります。

ピエール アングルクランプ A20は、厚い板もこのとおり強固に保持します。写真は、28ミリ厚

米松合板。最大厚さ70ミリまで適用可能。