月別一覧

私が店長です

店長&スタッフ日記

1389件

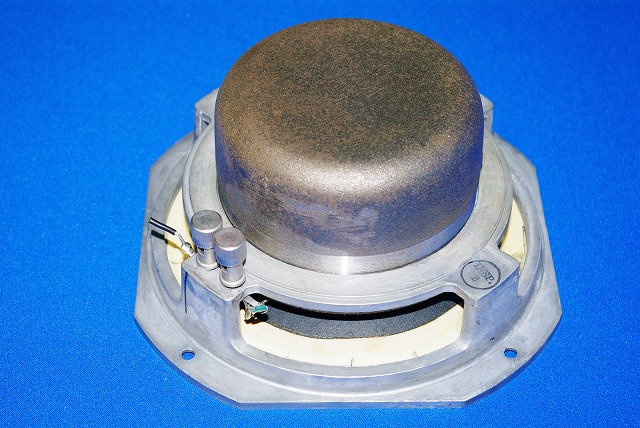

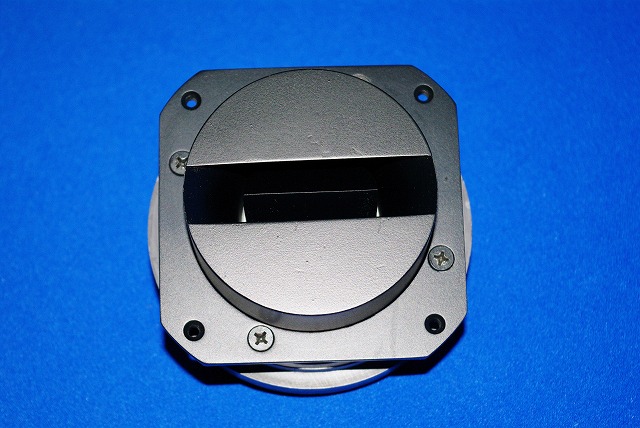

作日に引き続き、2115Aのレポートです。

この2115Aのオリジナルコーン紙は、長年の使用でへたっていましたので、白いコーティングを塗布しました。

今日は、エッジを新しい物に交換して、一応完成しました。

容積40リットルの箱に入れて音出ししました。

LE8Tと比べると やはり物足りませんでした。

低音は、かなり改善されました。当初がコーン紙がフニャフニャでしたが、白いコーティングが効いたようで、コーン紙は重く確りしたお陰で迫力ある低音が出ていました。

しかし、高音が、歯切れが良くありません。外観から分かりませんが、 LE8Tと比較するとアルミ製のダストキャップの材質が違うのかもしれません。

今後は、当社のリコーン部品を使用してLE8Tの音に近いスピーカーに仕上げたいと思います。

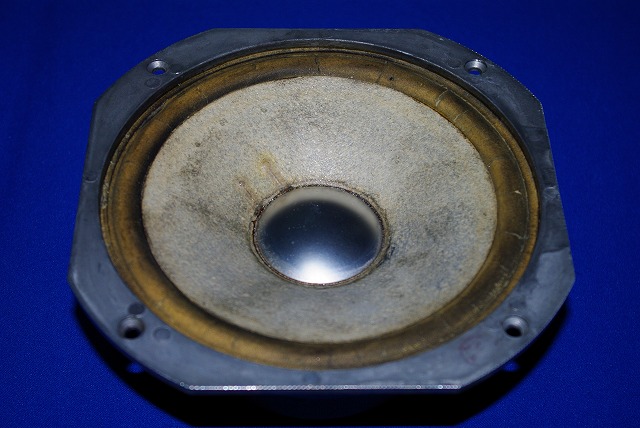

昨日入手した、JBL2115Aのコーン紙がへたっているので、パリッとさせるために、白いコーティングをしてみました。

センターキャップとフレームを養生して白く塗りました。LE8Tのコーン紙のように厚く重くするために、5回も重ね塗りしました。

少しは、コーン紙が厚く重くなりましたが、まだコーン紙は、パリッとしていません。

今日は春の晴天ですぐコーティングが乾きましので、次にボロボロになったエッジ交換の準備を行いました。

前の接着剤がまだきれいに除去できませんでしたので、今日は、ここまでです。

やはり自分で作業すると 良い勉強になります。

今日の発見は、2115Aは、ガスケットがなく、エッジの外周を接着して押さえるのみと思っていました。

ところが、実際のところ再利用できるガスケットがついていることを発見しました。

JBL2115Aをオークションで購入しました。

先日購入したLE8の音があまりにも良かったので、今度は、姉妹機の2115Aを購入しました。

このスピーカーは、業務の試験用で購入したものです。

商品の程度は、振動系以外は、たいへん良いものでした。

私の場合の判断基準は、塗装で判断します。このユニットは、結晶塗装が、新鮮で、ハゲや傷が無く汚れていないのです。要は、人が修理を含めてあまりいじくっていないようです。

ただし、振動系は、1本は、完全にオリジナルですが、もう片方は、リコーンされていました。

また約30年前のものですから、エッジは、ぼろぼろです。

更に残念なことに左右どちらもコーン紙がへたっていました。

箱に入れて音だししましたが、LE8Tの足元にも及びませんでした。

音が全く前に出てこないのです。

今後、当社の部品を使ってどこまでLE8Tに近づけるか楽しみです。

またこ実験のレポートをいたします。

スタッフ なおです。

今後、ノースウェストトレーディングの商品情報などさまざまな情報を発信していきたいと思います!

よろしくお願い致します。

さて、只今、スピーカーパーツの総合カタログ製作中です。

商品の仕様図をまとめています。

慣れない作業ですが、頑張ります!

昨年9月に行った3週間の日程のアメリカ旅行の同行者は、二女です。

彼女は、2回目のアメリカ旅行でこの国の大きさを各方面で実感したと思います。ただし前回のアメリカ旅行は、小さかったので記憶が、薄れていると思います。

親として、どんなところに連れて行こうか苦心して、この旅行で一度は、西海岸の有名大学を見学させようと 決めていました。

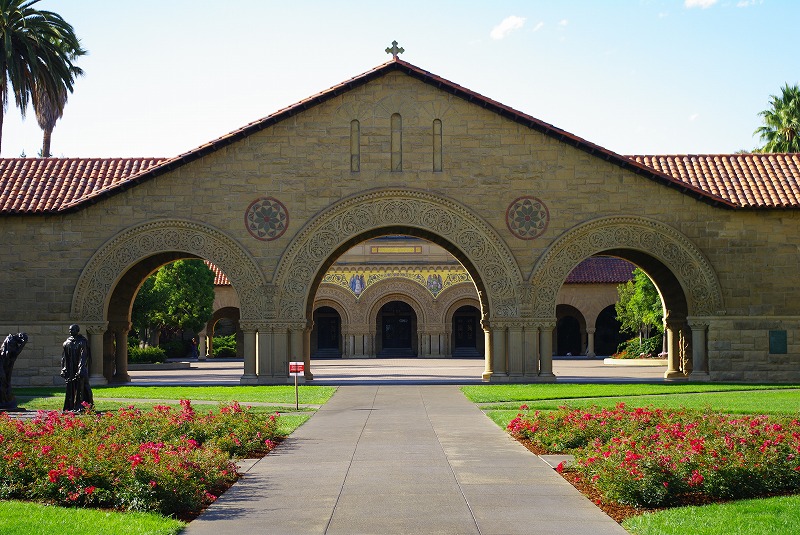

そこで、西海岸随一のスタンフォード大学に行きました。

大学を決めるとき、大学のブランドや自分の実力も考慮して決めるのですが、キャンパスを見てこの大学で学びたいと思い志望する方も多いのではないでしょうか。

まさにスタンフォード大学は、そんなところでした。日本の大学のキャンパスとは、大違いです。

広大で 人口密度が全く低いのです。

校舎は、スペイン風の建築様式で統一されていました。

この大学の創始者は、大陸横断鉄道の経営で財を成したスタンフォード氏で、若くして亡くなった息子の名前を残すために1890年台に創立されました。

各分野の有名人を多数輩出しており、日本で言えば、早稲田・慶応に匹敵する大学です。

身近なところでは、鳩山前首相やタイガー・ウッズなどが卒業生です。

残念ながら、当大学のシンボルであるフーバータワーは、閉館中で 昇れませんでした。

構内に多数存在する駐車場のひとつに駐車して、見学したのですが、何処も同じ建物なので不覚を取り迷ってしまいました。

娘の今後の人生のために少しは、良い経験になったのではないかと思っています。

創立者スタンフォード氏が、息子を記憶にとどめるために立てた教会へのアプローチです。この向うにその教会があります。この中央のアーチを入れて教会を写す写真がベストでした。あとで気付きました。残念!

上の写真の後ろを撮影しました。広大なキャンパスが広がっています。

メモリアル チャーチです。この教会の中では、ミサが行われていました。このキリストを描いた壁画やステンドグラスを見るだけでも見学の価値がありました。

屋根裏収納工事で、断熱材を設置して天井貼りを行いました。

私の自宅は、築16年目のツーバイシックス住宅なのですが、2階天井にアメリカから派遣された大工さんが、沢山の断熱材(R32)残してくれていました。

殆どが、半端ものですが、広さ17㎡の屋根をカバーできるボリュームが十分ありました。

まずピエール 突っ張り棒を利用して天井に貼るOSBを水平に設置しました。

その上に断熱材を屋根垂木と垂木の間に丁度入るように置いて、後はさっとOSBごとに天井まで差し上げて釘で止めました。

そのOSB板を差し上げる作業でも、ピエール 突っ張り棒を2本使用しました。

交互に伸ばして最終的に天井まで大きい4*8版のOSBを差し上げることが出来ました。

使用して、良かった点は、設置の微調整が可能になることです。下から強力に支えることで、微妙な設置位置の修正を時間をかけて十分出来ることです。

仮に二人作業したとしても、人力での微調整は、手早くやらないといけませんが、ピエール 突っ張り棒だと 確り支えていますので、あせって作業する必要がありません。

こういう作業状況で一番活躍するのではないかと思います。

断熱材を均等に設置するように仕分けしているところです。16年間も使用していなかった断熱材です。一部埃をかぶっています。

このようにOSBの上において屋根垂木の間に入れます。空間を作らないように確りと充填します。厚さは20センチ以上あります。

この様に2本の突っ張り棒で支えます。3点で支えていますが、倒壊することも無く安定して作業できます。

天井に4*8版のOSBを差し上げたところです。まだ釘で固定していませんが、下から確りと支えていますので、非常に安定しています。この写真の状態で、少しOSB板に位置を修正するときなど、崩壊せずに作業が出来て効率的です。正にこのような場面にピエール 突っ張り棒は、一番威力を発揮します。 なお、使用したピエール 突っ張り棒は、P2(95~170㌢)、P3(155~300㌢)とノンスリップパッド 2種類 (幅 35㌢ と 幅70㌢のパッド)でした。

新しいリコーンマニュアルが完成しました。

今後リコーンキットをお買い上げのお客さまには、ご辞退ない限り添付いたします。

長い間、改良していませんでしたが、お客様からのご意見や、ご要望が多く寄せられていましたので、それを集約して改訂いたしました。

改訂を行った点は、作業順序を変更しました。

従前では、後の工程でボイスコイルのリボン線とリード線の半田付けを行っていました。しかし、後の工程では、スピーカーに組込んで、行うため作業スペースが狭く困難ですので、始めの工程で半田付けするようにしました。

もう一点、変更した点は、ボイスコイルのリボン線とリード線の半田付けの仕方についてです。

従前は、ボイスコイルのリボン線とリード線を直角に半田付けするように記載していましたが、やや高度な方法なので、別の方法も記載しました。

どちらかし易い方法を選んで出来るようにいたしました。

また、写真も増やして、出来るだけ作業内容を詳しく記載しました。

出来るだけの事をマニュアルに折込ましたが、またご覧になったお客様が、何かお気づきの点は、教えていただきたく思います。

昨年9月下旬にサンフランシスコを訪問しました。

朝8時にシリコンバレーのサンノゼを出発して、午前中、スタンフォード大学を見学して、午後からサンフランシスコに向かいました。

スタンフォードでは、カリフォルニアらしい快晴でしたが、サンフランシスコは、全く天候が違いました。

インターステートで市街に近づくにつれて雨模様になり、少し肌寒くなりました。

途中ダウンタウンや中華街を通り、ナビに導かれて、フィシャ-マンズワーフに行きました。

サンフランシスコは、アメリカ有数の観光地でこのような天候でも駐車場に止められないほど混雑していました。

あまり時間が取れなかったので、ベイクルーズに参加しました。

本当に残念なことに天候が最悪でした。

金門橋の下は、特に波と風がひどく船が大揺れでした。

このような 天候は、海峡であるこの地では、日常茶飯事のようです。

1930年代にこのように天候の厳しいところに大きなつり橋を建設し多数の建設作業者が命を落としたことについて納得が出来ました。

クルーズ船に乗って金門橋に向かっているところです。海上から市街地を見たところです。チョコレートで有名なギラデリの工場跡(ショピングモールになっている。)が見えます。

クルーズ船は、金門橋を越えて少し行ったところで引き返します。この付近は、海流の流れが速く、風も強く、市街地よりかなり気温も低いです。それでも多くの人が、ウエットスーツを着てウインドサーフィンをしていました。本当に命知らずの人たちです。

アルカトラズ(ペリカン)島の埠頭です。われわれのクルーズは、この島に上陸はしませんでした。多くの観光客が、見学しています。1850年台から、対メキシコ戦争の要塞として使用され、1934年に連邦刑務所になり、カポネ等の極悪人の犯罪者が服役した有名な刑務所です。

ラスベガスに行きました。陸路ロスから5時間ほどかかりました。

インターステート15号線の北方面の砂漠にぽっかりとラスベガスの高層ビルが見え、いよいよ到着とはしゃぎました。

初めての訪問なので駐車場は、大丈夫か心配しましたが、ホテルも巨大でしたが、広大な駐車場が確保されていました。

ラスベガスを訪問しての印象は、広大で1週間滞在しても十分楽しめることです。

とにかくホテルの一件々が巨大(部屋数2,000室~4,000室)で隣のホテルに行くまで一苦労です。

なぜならば、ホテルの一階は、カジノになっており迷路のようになって通り抜けに時間がかかり、しかもホテルとホテルの間には、

ホテルの大きさに見合う敷地があり、そこは、テーマ別のアトラクション等があるため楽しませてもらえるのですが、徒歩による移動

は、骨が折れるのです。

各ホテルには、広大なショップが併設されています。

室内なのですが、空をペンキの濃淡などで表現し、あたかも屋外の店舗と思い違いするような造りになっていました。

そのため方向感覚も狂いがちで出口を求めて何度か迷いました。

3泊するため、”ストリップ”(ラスベガスのメインストリート)にある主なホテルを殆ど訪問しようと思いましたが、前述の理由で、計画に30%くらいしか達成できませんでした。

また、カジノは、朝8時ころから深夜まで、営業していますし、アトラクションも深夜まで行われています。

しかし、ラスベガスは、巨大すぎてすべてを堪能するのは、無理ということが3日間の滞在でわかりました。

そして気持ちを切り替えまた来るぞという気持ちになりました。

隣の”ニューヨーク・ニューヨーク”というホテルです。エンパイアステートビル、クライスラービル、自由の女神等を縮小して再現しています。

私が、宿泊した”エクスカリバー”ホテルです。2000室以上の巨大なホテルです。ラスベガスでは、一般的に宿泊代は、かなりお安いです。その理由として、カジノで利益を上げているため宿泊料を下げているといわれています。ただしリゾート税が課金されます。

”ストリップ”(ラスベガスの大通り)と”ブルックリン橋”です。本物より縮小されていますが、精巧の再現されています。

本職の大工さんを雇うほどの現場ではないので、すべて一人で気ままに作業を進めています。

前にも言いましたが、新しい材料を大量に使用して、施工することは、本当に楽しいことです。

私は、こういう現場作業するときには、家人に今から”遊び行ってくる”といって作業を始めます。

私にとってデスクワークに飽きて行う大工作業は、本当に息抜きの時間と言えるからです。

さて、今日の作業は、寄棟屋根の補強です。二つ補強をしました。

①補強の無い屋根垂木に垂直にツーバイシックスで壁を設置し2階天上根太と連結しました。

この壁は、台風等の強風による屋根の変形を防ぐ目的で設置しました。

②同じく屋根垂木をツーバイシックスで結びトラスを作りを固定しました。これも変形を防ぐ効果があります。

写真は、ツーバイシックスの壁を設置したのですが、垂直が出ていなかったので、”ピエール 突っ張り棒:P3”

で押して調整しているところです。

この突っ張り棒がなぜ有効なのかは、ハンドルを回すだけで微調整が可能だからです。

ツーバイシックスで出来た壁は、強固なので人力で微調整することは、困難です。

この”ピエール 突っ張り棒:P3”には、正確には分かりませんが50キロから100キロくらいの荷重が架かっているのですが、

人力でその力をかけ続けることは出来ないので微調整が難しいのです。

完成した西側に設置したツーバイシックスの壁です。木材は、米松のグリーン材と13ミリOSBです。20箇所以上に

シンプソンストロングタイのA35の金具も併用して固定しています。

屋根垂木にツーバイシックス材をかけてトラスを作っているところです。

センターに”ピエール 突っ張り棒:P2”を設置して水平を出しています。

水平方向の2軸とも水平を同時に出しているので調整が難しかったです。

水平が出たところで片方づつ釘で固定しました。さげふりも駆使してセンターを確認しています。

この作業にも”ピエール 突っ張り棒:P2”は、重宝しました。

ハンドルを回して上げ下げ出来るため高さの微調整は簡単に出来ます。

完成した東側のツーバイシックスの壁と3本の屋根トラスです。この写真で見えるすべての金具は、今回の

一連の作業で取り付けた物で、250箇所以上を補強しました。

今日は、あの東日本大震災から一年になりました。

地震や津波でお亡くなりになった方々のご冥福をお祈り申し上げます。

今でも、避難生活をされている方々のご苦労は、はかり知れません。

一日でも早く 元の生活が取り戻せるようお祈り申し上げます。

また、この一年間で被災にされたお客様や被災地の多くのお客様から当社の商品をお買い上げ頂いています。

この場をお借りしましてお礼申し上げます。お買い上げ、たいへんありがとうございました。

今後ともお客様が満足する商品を販売していきますのでよろしくお願い申し上げます。

さて、本日は、テレビ番組は、震災関係のプログラムが多かったですね。

スマホの普及でまだ未発表のHD画像が新たに放送されていました。

あらためて、恐ろしい光景を見て、一年前を思い出しました。

皆様もお気づきかと思いますが、震災のあった1年前と同じように、

同じCMを何10回も流す番組編成は、如何なものかと思いました。

そんなところまで、あの一年前を再現しなくても良いと思いました。

ともあれ、被災地の皆様が、一日も早く復興されることを望みます。

東日本大震災からもうすぐ1年経過します。やはりその影響で、耐震や免震の技術が頻繁に公開されています。

自宅は、大丈夫か心配です。ツーバイシックス工法なので、どんな補強方法があるのでしょうか。

壁工法ですから、壁を設置すれば取りあえず躯体が補強されますが、広いリビングや応接室の真中に壁を入れることは、不可能です。

予算も無いので、手っ取り早く補強できるのは、屋根です。 壁と違い屋根裏に入れば、木材がむき出しなので、切り貼りが出来 補強が可能です。

特に我が家は、寄棟で屋根勾配がきつく、台風の 強風に耐えなければいけません。今回は、西側と東側の屋根垂木と 2階天井根太をシンプソンストロングタイA35を使用して、補強しました。

A35は、割とポピュラーでホームセンターなどで、1個100円くらいで販売されています。

使用方法が、材料にに応じてなん通りかあります。私は、今回、両サイドを直角に折り曲げて補強に使用しました。

100個設置しても一万円ですから、皆様も如何ですか。

写真は、A35の両サイドを直角に曲げて垂直方向・水平方向・前後の3方向の力に対する補強に役立っています。

昨年9月に行ったアメリカ旅行の回想です。

サンタモニカを訪問したのは、旅行の後半で帰国の二日前でした。

お土産を買おうと思い、 ウイリアム・ソノマ(高級クッキング用品専門店)に行こうと思い、 宿泊先から一番近い店をカーナビで検索したら、サンタモニカにあったので、行ったものです。

買い物が終わって、近くまで来たので、ついでに散策しました。

ここは、有名な”ルート66”の終点です。その標識も確認しました。

空は、いつも快晴で、全く”カルフォルニアの青い空”の表現どおりでした。

ここも昨日紹介しましたパームスプリングスと同じくのんびりとした雰囲気でした。

ただし、日本の日差しとは違い、少し鋭いように思いました。

実は、5年前にシカゴ旅行に行ったとき、シカゴ美術館の前の通りが、”ルート66”の始点でしたので、標識の記念撮影をしました。

今回は、終点の撮影をしたわけです。

サンタモニカの木製の桟橋からの市街地を撮影しました。

桟橋は木製で、電信柱に使うような丸太を杭として何千本も使用しています。先端には、レストランがあり、釣りをしている人もいました。

サンタモニカのプロムナード(遊歩道)です。のんびり買い物を買い物をしています。

今日は、終日新しいリコーンマニュアルの作成に時間を費やしましたが、あまり進みませんでした。

完成しましたらご披露いたします。

今回は、昨年9月のアメリカ旅行の思い出を何回かでご披露したいと思います。

今日は、パームスプリングス編です。

場所は、ロスから車で約2時間(180キロ)で、アリゾナ州フェニックス方面(東方面)へ向かってインターステート10号線沿いにあります。全米有数の保養地です。

私は、逆にアリゾナ方面からパームスプリングスに入りました。

さすがに保養地だけにホテルが沢山点在していました。

私が泊まったホテルは、長期滞在型のスイートルームでしたが、格安で泊まることが出来ました。

9月下旬にもかかわらず、この旅行中で最高のホテルでした。

残念ながらスケジュールがいっぱいの旅行でしたので1泊しか出来ませんでしたが、美しい町並みを沢山ドライブし堪能しました。

写真で少しは、雰囲気が分かっていただけると思います。

下の写真は、美しい町並みの様子です。アリゾナからずーっと砂漠でしたので、よけいに緑の町並みに癒されました。

夕方の立ち寄ったショッピングセンターの人口池です。左側が店舗で、右側が幹線道路です。保養地特有の雰囲気で時間がゆっくり流れているようでした。

ホテルのテラスからの風景です。すぐ山が迫っています。木が無く砂漠も同然です。このテラスの長いすに終日腰掛けて風景を

眺めていたい気持ちです。

スピーカーボックスの製作が趣味の自作派ですがまだ、お見せできる 完成品は、ありません。

というよりは、諸般の事情で本格的に取り組んでいないのです。

本格的に取り組める日まで、設計図を集めています。

今回もアメリカの業者からCD-ROMに入った設計図を購入しました。

注文して1週間で到着しました。

待望の品でしたのでうきうきしながら、早速そのCD-ROMをパソコンに入れてみたところ、データが入っているようであるが、ファイルを開けない状態(コンピュータがフォルダを認識するが、ファイルを認識しない状態)で、がっかりしました。

業者に連絡しても、出荷時に検品しているから、当方のコンピューターに問題があるのでは、との回答でした。

何とか中身を見たい一心で、家中のパソコンに当該CD-ROMを入れてみましたが、やはり結果は同じでファイルは開けませんでした。

パソコンメーカーの問い合わせ窓口にも聞いてみましたが、要を得ませんでした。

再度、業者にこの状況を知らせると、メールで全データを送ってくれました。

今度は、大丈夫と思ってファイルを開いたところ、ファイルがrar ファイルで圧縮されており、またしても圧縮解凍ソフトが無いために開けませんでした。

その後ネットで調べて、圧縮ソフトをダウンロードし、ようやく解凍でき中身を閲覧できました。

こうして苦労して手に入れた図面は、CADで製図されているらしく 正確で見やすい物でたいへん満足しています。

以上土曜・日曜の私のどたばたでした。

2月下旬から3月に入りここ数日は、天気がぐずついています。

大分地方は、2月は結局、記録的に雨が多かったです。

きょうも2階屋根裏収納の整備を行いました。

屋根垂木(ツーバイテン 断面 38㍉×241㍉)と天井根太(ツーバイシックス 断面 38㍉×140㍉)をツーバイフォー材(断面 38㍉×89㍉)クギで固定し、そこに12.5㍉のOSB合板を貼り付けました。

南側と北側に各3枚ずつ計6枚貼り付けました。

この屋根裏収納は、広さが17.28平方m(約10帖)です。

2階の面積が約100平方mですから、わずか17%しか収納として活用できないのです。

屋根の傾斜があるために無理すれば(天井が低くなるが)もう少し多く収納が確保できたかもしれませんが、10帖あるからよしとしなければなりません。

写真は、南側の壁の様子です。

先日の、LE8Tに続いて2405Hもオークションで購入しました。

信じられないという方もいるかも知れませんが、5年以上スピーカーパーツの販売を行ってきて、なんとフェライトマグネットは、初めて購入しました。

ダイアフラムは、2402の物が入っていました。途中でオリジナルがダメになったので交換されたようです。

今回アルニコではなくフェライトを選んだ理由は、2405や2402はのアルニコのユニットは、磁力は弱まっている物が多いという風評があったので、割合その点で安全なフェライトを選んだのです。

このユニットを試聴したところ、期待したとおりの音が出てきて安心しました。2402のダイアフラムがついていますが、本来の2402と比較するとややおとなしいがより繊細な音に感じました。

それと、フェライトマグネットは、外にむき出しですので鉄を含んだ金属は、何でも引き付けますので、ネジ等が、ダイアフラムを傷つけないように注意する必要があります。

今日で2月も終わりです。明日から3月で、確定申告と法人の申告も終わり、また日常業務に戻れます。

今日は、私が参考にしているサイトをご紹介いたします。

スピーカー修理屋さんの技術者が書かれたブログです。

参考になることは、とにかく多種類のスピーカーを修理されていることで、その技術適応力に感心します。

また、メーカー別のスピーカー修理では、JBLはもとより、アルテック、タンノイ、ヤマハなどの主なスピーカーのユニットは、網羅されています。

同じメーカーの類似ユニットの比較も、計測器で周波数特性を根拠に説明されていますので、説得力があります。

スピーカーの勉強の参考になるサイトのご紹介でした。

NORTHWEST TRADING 代表の佐藤弘美です。

今日は当店のスピーカーパーツ リコーンキットを当店からお買い上げ頂いたお客様のブログを紹介させて頂きます。

この方は、真空管アンプやスピーカーボックスを作られる方で、慎重に作業を進められていますので、初めてリコーン(スピーカー補修作業)される方は、参考になると思います。 是非ご参照ください。

お買い上げ頂いたリコーンキット

4種類接着剤セット

接着剤のうち#380は、ダストキャップの接着に使いますが、確実にダストキャップとコーン紙を接着しますので、納得のいく音と仕上がりになります。

#380 接着剤は、何度もお買い上げ頂くお客様もいらっしゃるほど、リコーンに有用な接着剤です。

業務用のスピーカーをとしてJBL LE8T(?)をオークションで落札しましたので、紹介いたします。

業務用スピーカーは、音楽も聴くのですが、当社の場合は、取り扱いパーツが適合するかどうかや、お客様からのリコーンやエッジ交換作業での問い合わせに対応するために購入した物です。

だから、片チャンネル分しか購入していません。

また購入のポイントは、要修理の物で良いのです。

特にコーンが破損している等のものを選んでいます。

このLE8T(?)もエッジの沢山のひび割れがありましたので、全く期待していなかったのですが、アンプにつないで音出ししたところ、素晴らしいのです。

さすがLE8T(?) です。前にも聴いたことはありましたが、音がアグレッシブに前に出てきます。

音圧レベルが、89dbとカタログデータですが、もっと高いような気がします。

さて落札したこのLE8T(?)には、JBLのラベルは何もついていません。

LE8Tを示すラベルが何もないのです。しかも、塗装もしていません。

ターミナルもついていませんでしたので、当方でEBYの物を取付けました。

唯一LE8Tと思われる証拠は、コーン紙の裏に ”LE8 101”と表示があるくらいです。

前オーナーによるとランサーに組み込まれていたユニットということでした。

それにしても、20㌢口径とは思えないほど大きなマグネットを持ち、昔から名機とうたわれることに納得しました。